- Accueil

- Dans les salles

- Cinéastes

- Pas morts

- Vivants

- Abdellatif Kechiche

- Arnaud Desplechin

- Brian de Palma

- Christophe Honoré

- Christopher Nolan

- Clint Eastwood

- Coen brothers

- Darren Aronofsky

- David Fincher

- David Lynch

- Francis Ford Coppola

- Gaspar Noé

- James Gray

- Johnnie To

- Manoel de Oliveira

- Martin Scorsese

- Michael Mann

- Olivier Assayas

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Quentin Tarantino

- Ridley Scott

- Robert Zemeckis

- Roman Polanski

- Steven Spielberg

- Tim Burton

- USA

- France

- Et ailleurs...

- Genre !

- A la maison

- Mais aussi

- RSS >>

- L’âme du rock n’est pas à vendre : No distance left to run (Blur) de Will Lovelace & Dylan Southern, et Meeting people is easy (Radiohead), de Grant Gee (Angleterre, 2010 et 1998)

Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

À la maison

Quand ?

Samedi et dimanche soir

Avec qui ?

Seul

Et alors ?

Le sujet de fond commun à ces deux films, que par ailleurs tout ou presque oppose (de même que tout ou presque oppose les groupes auxquels ils sont consacrés), est une épreuve qui appartient malheureusement, selon toute probabilité, à un passé révolu. Ce dont il est question, au cœur de No distance left to run comme de Meeting people is easy, est en effet le choc que provoque, pour un groupe de rock indépendant et entretenant de hautes aspirations artistiques, l’obtention d’un succès monumental, débordant largement des limites de leur cercle naturel d’écoute pour les faire accéder à une célébrité mondiale. Ce séisme, dont l’équivalent cinématographique serait de voir une Palme d’Or (par exemple La vie d’Adèle) faire autant d’entrées dans le monde qu’un blockbuster (disons World War Z), est aujourd’hui devenu quasiment aussi inenvisageable dans le monde de la musique. Un plafond de verre s’est fermé au-dessus de la tête des artistes labellisés « indie », désormais priés de s’en tenir à cultiver au maximum leur niche d’auditeurs sans attendre un couronnement plus global. La génération des Blur, Radiohead et autres est la dernière à avoir eu cette chance, et c’est en partie pour cela qu’ils squattent encore les têtes d’affiche des plus grands festivals, et remplissent les plus grandes salles partout dans le monde, aux côtés de groupes autrement plus mainstream et sans saveur. Ce n’est pas que la relève n’arrive pas, c’est qu’elle est endiguée.

No distance left to run est un documentaire rock de facture classique, pratiquant la rétrospective d’une carrière au moyen d’interviews et de montages d’images d’archives soutenus par des chansons du groupe. Les décisions passées et présentes (au moment du tournage, en 2009, et encore maintenant puisque leur reformation est plus florissante que jamais) des quatre membres de Blur sont la raison essentielle qui distingue ce documentaire de la masse, et en fait un film au propos superbe, tous genres confondus. Ce qu’ils ont cassé hier, Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James et Dave Rowntree le restaurent aujourd’hui – le terme anglais de « healing », particulièrement fort, est employé à plusieurs reprises et toujours à raison dans No distance left to run. Toutes proportions gardées, l’histoire de Blur suit les traces de celle des Beatles : quatre garçons dans le vent qui, au sortir de l’adolescence, deviennent des stars de la pop avec une série d’albums sortis coup sur coup ; puis, en grandissant, ambitionnent de et réussissent à concevoir une musique autrement plus ambitieuse ; et enfin, se séparent car ils sont tout simplement devenus trop différents les uns des autres au cours de cette décennie de construction d’eux-mêmes. De positive l’émulation entre les deux egos contraires Albarn et Coxon est devenue destructrice et, après un dernier coup de maîtres (le magnifique album 13), a fait voler en éclats le groupe.

No distance left to run est un documentaire rock de facture classique, pratiquant la rétrospective d’une carrière au moyen d’interviews et de montages d’images d’archives soutenus par des chansons du groupe. Les décisions passées et présentes (au moment du tournage, en 2009, et encore maintenant puisque leur reformation est plus florissante que jamais) des quatre membres de Blur sont la raison essentielle qui distingue ce documentaire de la masse, et en fait un film au propos superbe, tous genres confondus. Ce qu’ils ont cassé hier, Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James et Dave Rowntree le restaurent aujourd’hui – le terme anglais de « healing », particulièrement fort, est employé à plusieurs reprises et toujours à raison dans No distance left to run. Toutes proportions gardées, l’histoire de Blur suit les traces de celle des Beatles : quatre garçons dans le vent qui, au sortir de l’adolescence, deviennent des stars de la pop avec une série d’albums sortis coup sur coup ; puis, en grandissant, ambitionnent de et réussissent à concevoir une musique autrement plus ambitieuse ; et enfin, se séparent car ils sont tout simplement devenus trop différents les uns des autres au cours de cette décennie de construction d’eux-mêmes. De positive l’émulation entre les deux egos contraires Albarn et Coxon est devenue destructrice et, après un dernier coup de maîtres (le magnifique album 13), a fait voler en éclats le groupe.

Sept ans plus tard, chaque membre du quatuor a la franchise et l’humilité de reconnaître ses torts ainsi que les erreurs commises alors. Entre eux, cela leur a permis de reprendre leur aventure commune ; à l’écran, cela donne un film qui, sans jamais s’égarer dans le larmoyant, charrie un flot d’émotions et de vérités humaines très fortes. Le groupe a eu l’idée de construire sa tournée de refondation comme un parcours des salles marquantes de leur première vie, et cela offre à No distance left to run une trame de rêve. Il suffit au duo de réalisateurs Will Lovelace et Dylan Southern (récemment embauchés par James Murphy pour documenter le concert d’adieu de son LCD Soundsystem, dans Shut up and play the hits) de suivre ces traces pour conter une puissante histoire de vie(s) et d’amitiés. Le fait que cette histoire concerne un grand groupe de rock ne gâche évidemment rien. Elle se trouve ainsi rythmée par une bande-son de première classe, avec en bonus pour chaque chanson iconique ou presque une plongée passionnante dans les arcanes de sa création, conduite par les auteurs eux-mêmes.

Sept ans plus tard, chaque membre du quatuor a la franchise et l’humilité de reconnaître ses torts ainsi que les erreurs commises alors. Entre eux, cela leur a permis de reprendre leur aventure commune ; à l’écran, cela donne un film qui, sans jamais s’égarer dans le larmoyant, charrie un flot d’émotions et de vérités humaines très fortes. Le groupe a eu l’idée de construire sa tournée de refondation comme un parcours des salles marquantes de leur première vie, et cela offre à No distance left to run une trame de rêve. Il suffit au duo de réalisateurs Will Lovelace et Dylan Southern (récemment embauchés par James Murphy pour documenter le concert d’adieu de son LCD Soundsystem, dans Shut up and play the hits) de suivre ces traces pour conter une puissante histoire de vie(s) et d’amitiés. Le fait que cette histoire concerne un grand groupe de rock ne gâche évidemment rien. Elle se trouve ainsi rythmée par une bande-son de première classe, avec en bonus pour chaque chanson iconique ou presque une plongée passionnante dans les arcanes de sa création, conduite par les auteurs eux-mêmes.

Lever le voile sur les entrailles et la genèse d’une œuvre, sans même parler de l’expliquer en détail, est une pratique que Radiohead a en sainte horreur. De fait, le mouvement général de Meeting people is easy, tourné à l’occasion de leur tournée pour OK computer en 1998, est dirigé non vers l’intérieur de l’album mais vers le monde extérieur. Le film prolonge fidèlement, avec les outils du cinéma, l’entreprise musicale formée par l’album : l’exposé du combat borné d’un groupe de marginaux géniaux contre le système. À le voir avec le recul, Meeting people is easy est encore plus passionnant car il enregistre très probablement le moment de bascule définitif de Radiohead, à l’écart de ce système qui broie les esprits frondeurs et rejette catégoriquement toute critique ou suggestion d’évolution. En 1998, Radiohead consent encore à jouer Creep en concert mais en coulisses Thom Yorke la désavoue déjà comme étant du « fridge buzzing ». Et si le groupe se plie encore aux usages du barnum médiatique (tunnels sans fin d’interviews, de séances photos, d’obligations marchandes et de courtoisie), c’est en assurant un service minimum – la plupart du temps par les seuls Ed O’Brien et Colin Greenwood – et en étant incapables de masquer leur burnout et leur profond écœurement face à ce cirque dégénéré. Tout le monde veut soi-disant les écouter, mais personne n’entend ce qu’ils ont effectivement à dire.

Lever le voile sur les entrailles et la genèse d’une œuvre, sans même parler de l’expliquer en détail, est une pratique que Radiohead a en sainte horreur. De fait, le mouvement général de Meeting people is easy, tourné à l’occasion de leur tournée pour OK computer en 1998, est dirigé non vers l’intérieur de l’album mais vers le monde extérieur. Le film prolonge fidèlement, avec les outils du cinéma, l’entreprise musicale formée par l’album : l’exposé du combat borné d’un groupe de marginaux géniaux contre le système. À le voir avec le recul, Meeting people is easy est encore plus passionnant car il enregistre très probablement le moment de bascule définitif de Radiohead, à l’écart de ce système qui broie les esprits frondeurs et rejette catégoriquement toute critique ou suggestion d’évolution. En 1998, Radiohead consent encore à jouer Creep en concert mais en coulisses Thom Yorke la désavoue déjà comme étant du « fridge buzzing ». Et si le groupe se plie encore aux usages du barnum médiatique (tunnels sans fin d’interviews, de séances photos, d’obligations marchandes et de courtoisie), c’est en assurant un service minimum – la plupart du temps par les seuls Ed O’Brien et Colin Greenwood – et en étant incapables de masquer leur burnout et leur profond écœurement face à ce cirque dégénéré. Tout le monde veut soi-disant les écouter, mais personne n’entend ce qu’ils ont effectivement à dire.

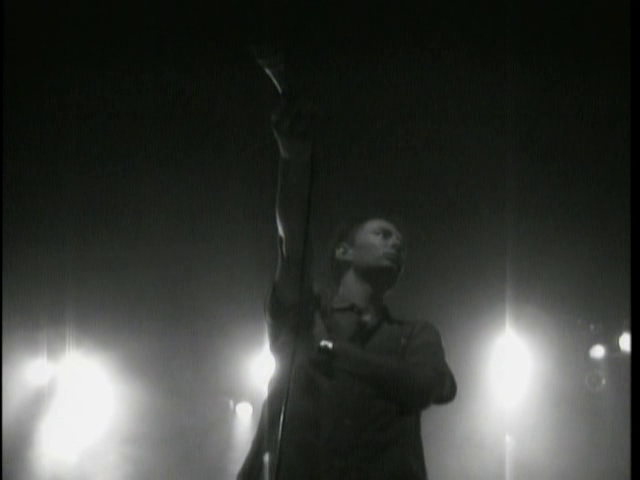

Yorke et sa bande ont le plus souvent l’air de lapins pris dans la lumière des phares, et leur seule échappatoire est dans l’art. Sur scène (le film regorge de performances électrisantes de l’essentiel des morceaux de OK computer, plus quelques faces B en prime), dans les clips (le tournage de celui de No surprises, réalisé pendant la tournée, est transformé par Yorke en moyen d’expression frontal de son état limite durant cette période, ce qui rend la séquence très dure à regarder), et par le cinéma. Après leur assaut mené avec OK computer, et la riposte brutale du système à leur encontre, Meeting people is easy est la contre-attaque de Radiohead. Aux antipodes du classicisme adopté par No distance left to run – entre cent autres –, Meeting people is easy est une œuvre véhémente et dérangeante en soi, navigant aux frontières de l’expérimental. Intégralement en noir et blanc, fort d’un montage au scalpel qui expose la part cauchemardesque de chaque scène, tissant des liens avec Lynch et Korine, Big Brother et Un jour sans fin, il force le basique contrat documentaire à s’effacer derrière l’abstraction violente du message. Le monde du spectacle et de la musique « grand public » peut bien continuer de tourner sur son axe détraqué, c’en est fini pour Radiohead d’en être partie prenante. Meeting people is easy est leur furieux cri d’adieu, avant de partir enregistrer leur double album radical Amnesiac / Kid A.

Yorke et sa bande ont le plus souvent l’air de lapins pris dans la lumière des phares, et leur seule échappatoire est dans l’art. Sur scène (le film regorge de performances électrisantes de l’essentiel des morceaux de OK computer, plus quelques faces B en prime), dans les clips (le tournage de celui de No surprises, réalisé pendant la tournée, est transformé par Yorke en moyen d’expression frontal de son état limite durant cette période, ce qui rend la séquence très dure à regarder), et par le cinéma. Après leur assaut mené avec OK computer, et la riposte brutale du système à leur encontre, Meeting people is easy est la contre-attaque de Radiohead. Aux antipodes du classicisme adopté par No distance left to run – entre cent autres –, Meeting people is easy est une œuvre véhémente et dérangeante en soi, navigant aux frontières de l’expérimental. Intégralement en noir et blanc, fort d’un montage au scalpel qui expose la part cauchemardesque de chaque scène, tissant des liens avec Lynch et Korine, Big Brother et Un jour sans fin, il force le basique contrat documentaire à s’effacer derrière l’abstraction violente du message. Le monde du spectacle et de la musique « grand public » peut bien continuer de tourner sur son axe détraqué, c’en est fini pour Radiohead d’en être partie prenante. Meeting people is easy est leur furieux cri d’adieu, avant de partir enregistrer leur double album radical Amnesiac / Kid A.

Un point commun de taille émerge néanmoins entre les deux documentaires : la façon dont les yeux de Damon Albarn autant que ceux de Thom Yorke se mettent à briller, lorsqu’ils évoquent le moment unique qu’a été pour eux le concert donné sur la grande scène de Glastonbury. Ça donne envie d’aller y faire un tour, tant cela semble être quelque chose de l’ordre de l’expérience incomparable, transcendante.

Un point commun de taille émerge néanmoins entre les deux documentaires : la façon dont les yeux de Damon Albarn autant que ceux de Thom Yorke se mettent à briller, lorsqu’ils évoquent le moment unique qu’a été pour eux le concert donné sur la grande scène de Glastonbury. Ça donne envie d’aller y faire un tour, tant cela semble être quelque chose de l’ordre de l’expérience incomparable, transcendante.