- Accueil

- Dans les salles

- Cinéastes

- Pas morts

- Vivants

- Abdellatif Kechiche

- Arnaud Desplechin

- Brian de Palma

- Christophe Honoré

- Christopher Nolan

- Clint Eastwood

- Coen brothers

- Darren Aronofsky

- David Fincher

- David Lynch

- Francis Ford Coppola

- Gaspar Noé

- James Gray

- Johnnie To

- Manoel de Oliveira

- Martin Scorsese

- Michael Mann

- Olivier Assayas

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Quentin Tarantino

- Ridley Scott

- Robert Zemeckis

- Roman Polanski

- Steven Spielberg

- Tim Burton

- USA

- France

- Et ailleurs...

- Genre !

- A la maison

- Mais aussi

- RSS >>

- L’ancien cinéma terrassé par le nouveau : Psychose, de Alfred Hitchcock (USA, 1960)

Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

A la maison, en Blu-Ray

Quand ?

Un lundi soir, mi-juin

Avec qui ?

Une apprentie webdesigner

Et alors ?

Psychose est plus qu’un film. C’est même plus qu’un chef-d’œuvre. C’est un moment charnière dans l’histoire du cinéma, d’un impact qui connait extrêmement peu d’équivalents. Avec Psychose le septième art a basculé dans une nouvelle ère. Ce qui est délectable est qu’il y a été poussé non par un jeune rebelle agissant en marge du système, mais par un pilier du dit système, âgé de soixante ans et ayant le statut de valeur sûre commerciale. Cette révolution est un parfait inside job. Qui débute par un choc assourdissant, ne laissant pas de place au doute à propos des intentions du film. Le générique d’ouverture de Psychose clame sa modernité triomphante et véhémente par la combinaison des graphismes de Saul Bass et de la partition de Bernard Herrmann. Quand aux noms, ils défilent à un rythme élevé, surgissent et disparaissent de toutes les manières et suivant toutes les directions possibles, des fois même se disloquent… Tout est fait pour que le spectateur soit chahuté d’entrée. Pas question de le placer en situation de confort.

A l’époque de la sortie du film, l’ébranlement des certitudes du public et sa manipulation en jouant sur sa crédulité commençaient avant même l’entrée dans la salle. Une bobine d’images d’archives disponible dans les suppléments du DVD et du Blu-Ray rappelle la stratégie alors déployée, qui reposait sur l’aura de Hitchcock (alors égale voire supérieure à celle de ses films) pour forcer les spectateurs à arriver obligatoirement à l’heure pour la séance… et les convaincre que c’est pour leur bien ; que tout ce qui concerne le personnage de Marion Crane, première héroïne du récit, dès les toutes premières minutes est capital. Alors que rien ne pourrait être moins vrai. Marion est bien au cœur du film, mais seulement pour une durée finie ; d’une certaine manière, elle est elle-même un de ces MacGuffin dont Hitchcock avait un usage si coutumier et si brillant. Le cinéaste n’a pas eu lui-même cette idée d’un film coupé en deux parties très nettes. On apprend dans le très bon making-of qu’elle est le fait du scénariste, Joseph Stefano (tout comme celle de rendre séduisant le personnage maléfique de Norman Bates). Mais il a vu le potentiel fantastique qu’elle recelait, et comment il allait être possible de l’employer à faire la révolution. Qui dit révolution dit prise de risques, et Hitchcock a su se plier à cet impératif en adaptant son cadre et sa méthode de travail à la nouvelle donne. La production de Psychose, effectuée en secret jusqu’à son terme, a fait la part belle à la singularité avec des conditions de film « indépendant » selon les critères d’aujourd’hui : un budget réduit et un retour au noir et blanc dans la foulée des grandioses Sueurs froides et La mort aux trousses, une équipe restreinte au sein de laquelle Hitchcock a encouragé l’implication de chacun – découpage visuel des scènes planifié avec Stefano, conception du personnage de Marion laissée pour la plus grande part à l’actrice Janet Leigh…

A l’époque de la sortie du film, l’ébranlement des certitudes du public et sa manipulation en jouant sur sa crédulité commençaient avant même l’entrée dans la salle. Une bobine d’images d’archives disponible dans les suppléments du DVD et du Blu-Ray rappelle la stratégie alors déployée, qui reposait sur l’aura de Hitchcock (alors égale voire supérieure à celle de ses films) pour forcer les spectateurs à arriver obligatoirement à l’heure pour la séance… et les convaincre que c’est pour leur bien ; que tout ce qui concerne le personnage de Marion Crane, première héroïne du récit, dès les toutes premières minutes est capital. Alors que rien ne pourrait être moins vrai. Marion est bien au cœur du film, mais seulement pour une durée finie ; d’une certaine manière, elle est elle-même un de ces MacGuffin dont Hitchcock avait un usage si coutumier et si brillant. Le cinéaste n’a pas eu lui-même cette idée d’un film coupé en deux parties très nettes. On apprend dans le très bon making-of qu’elle est le fait du scénariste, Joseph Stefano (tout comme celle de rendre séduisant le personnage maléfique de Norman Bates). Mais il a vu le potentiel fantastique qu’elle recelait, et comment il allait être possible de l’employer à faire la révolution. Qui dit révolution dit prise de risques, et Hitchcock a su se plier à cet impératif en adaptant son cadre et sa méthode de travail à la nouvelle donne. La production de Psychose, effectuée en secret jusqu’à son terme, a fait la part belle à la singularité avec des conditions de film « indépendant » selon les critères d’aujourd’hui : un budget réduit et un retour au noir et blanc dans la foulée des grandioses Sueurs froides et La mort aux trousses, une équipe restreinte au sein de laquelle Hitchcock a encouragé l’implication de chacun – découpage visuel des scènes planifié avec Stefano, conception du personnage de Marion laissée pour la plus grande part à l’actrice Janet Leigh…

Marion, puis dans la seconde partie Norman, sont les deux agents majeurs du renversement de régime accompli par Psychose. Ils sont opposés de la plus frontale des manières en surface du scénario, mais ils sont fondamentalement du même bord, associés dans la même démarche de sabotage de l’intérieur, dans le but avéré de le briser, le moule du cinéma classique. L’une et l’autre sont des marginaux dans l’univers calibré du film, sur les deux plans de l’existence en propre des personnages – tous ont un métier, une place clairement établie dans la société ; tous sauf Marion, voleuse sans préméditation, et Norman, meurtrier à l’esprit détraqué – et de leur poste dans l’articulation de l’intrigue présentée au public. Là aussi, tous les protagonistes sont assignés à un rôle précis le long des rails posés par le script, ainsi que le veut le modèle classique du polar / film noir, à l’exception de Marion et Norman. Eux, par leurs pulsions et leurs désirs, affirment avec force détenir un libre-arbitre qui ébranle profondément les règles en vigueur. Autour d’eux, les interventions des personnages annexes, utilitaires, purement fonctionnelles, paraissent être le produit d’un programme automatique, déterministe. On n’y trouve aucune puissance évocatrice, mobilisatrice, chose bien évidemment voulue. Les seuls à formuler des pensées, des décisions singulières et non provoquées sont bien Marion et Norman, dans le cadre de ces scènes subjectives qui leur sont spécifiquement attribuées. Le suspense y nait non pas d’actes, mais d’intentions. C’est ainsi le cas dans le génial champ / contrechamp sans dialogues, simplement tenu par la musique et le positionnement de la caméra, entre Marion et l’enveloppe pleine de liasses de billets qu’elle vient de voler. C’est, toujours concernant Marion, la longue séquence couvrant sa fuite en voiture, où elle est filmée au volant isolée du monde par le cadre, face caméra, face à nous mais face à elle-même surtout. Les pensées tournant en boucle dans sa tête nous parviennent par une voix-off totalement introspective et spéculative. L’expression de sa fatigue, par l’accentuation visuelle des conditions de conduite (une pluie de déluge, des lueurs de phares terriblement aveuglantes) qui la poussent à faire étape dans le motel de Norman, éprouve les limites de ce que la mise en scène de cinéma peut véhiculer comme subjectivité.

Marion, puis dans la seconde partie Norman, sont les deux agents majeurs du renversement de régime accompli par Psychose. Ils sont opposés de la plus frontale des manières en surface du scénario, mais ils sont fondamentalement du même bord, associés dans la même démarche de sabotage de l’intérieur, dans le but avéré de le briser, le moule du cinéma classique. L’une et l’autre sont des marginaux dans l’univers calibré du film, sur les deux plans de l’existence en propre des personnages – tous ont un métier, une place clairement établie dans la société ; tous sauf Marion, voleuse sans préméditation, et Norman, meurtrier à l’esprit détraqué – et de leur poste dans l’articulation de l’intrigue présentée au public. Là aussi, tous les protagonistes sont assignés à un rôle précis le long des rails posés par le script, ainsi que le veut le modèle classique du polar / film noir, à l’exception de Marion et Norman. Eux, par leurs pulsions et leurs désirs, affirment avec force détenir un libre-arbitre qui ébranle profondément les règles en vigueur. Autour d’eux, les interventions des personnages annexes, utilitaires, purement fonctionnelles, paraissent être le produit d’un programme automatique, déterministe. On n’y trouve aucune puissance évocatrice, mobilisatrice, chose bien évidemment voulue. Les seuls à formuler des pensées, des décisions singulières et non provoquées sont bien Marion et Norman, dans le cadre de ces scènes subjectives qui leur sont spécifiquement attribuées. Le suspense y nait non pas d’actes, mais d’intentions. C’est ainsi le cas dans le génial champ / contrechamp sans dialogues, simplement tenu par la musique et le positionnement de la caméra, entre Marion et l’enveloppe pleine de liasses de billets qu’elle vient de voler. C’est, toujours concernant Marion, la longue séquence couvrant sa fuite en voiture, où elle est filmée au volant isolée du monde par le cadre, face caméra, face à nous mais face à elle-même surtout. Les pensées tournant en boucle dans sa tête nous parviennent par une voix-off totalement introspective et spéculative. L’expression de sa fatigue, par l’accentuation visuelle des conditions de conduite (une pluie de déluge, des lueurs de phares terriblement aveuglantes) qui la poussent à faire étape dans le motel de Norman, éprouve les limites de ce que la mise en scène de cinéma peut véhiculer comme subjectivité.

Affranchis des conventions, Marion et Norman se retrouvent en mesure de faire éclater sur l’écran des pulsions qui jusque là ne pouvaient exister au cinéma que de façon implicite, inhibée. Depuis l’époque de Psychose, elles sont devenues banales ou presque. Il s’agit du sexe et de la violence, principes organiques intimes répartis entre les deux héros. A Marion le sexe : elle qui nous est présentée dans une scène faisant immédiatement suite à un acte sexuel apparaît fréquemment en sous-vêtements au cours du récit, y compris dans des scènes non érotiques dans leur propos mais qui endossent du coup à leur tour cette charge. A Norman la violence : celle des meurtres sauvages qu’il commet, directement devant nos yeux et non hors champ. Les deux se rencontrent dans la scène culte de l’assassinat sous la douche. Le corps nu de Marion, et sa mutilation par le couteau de Norman. Présentés l’un et l’autre par Hitchcock sous la forme la plus explicite et crue possible sans tomber dans la pornographie ou le snuff movie. Cette ultime frontière entre ce qu’il est possible de montrer et ce qui doit rester suggéré est l’horizon visé par le cinéaste. Pour l’atteindre, il exploite au maximum ce que peut faire l’élément de base du cinéma, le montage. Calé sur les coups de couteau répétés, le découpage du climax de la séquence assure presque à lui seul la distinction entre ce que l’on voit effectivement et ce que l’on imagine voir en plus. On assiste là à une des plus grandes leçons de cinéma de l’histoire.

Affranchis des conventions, Marion et Norman se retrouvent en mesure de faire éclater sur l’écran des pulsions qui jusque là ne pouvaient exister au cinéma que de façon implicite, inhibée. Depuis l’époque de Psychose, elles sont devenues banales ou presque. Il s’agit du sexe et de la violence, principes organiques intimes répartis entre les deux héros. A Marion le sexe : elle qui nous est présentée dans une scène faisant immédiatement suite à un acte sexuel apparaît fréquemment en sous-vêtements au cours du récit, y compris dans des scènes non érotiques dans leur propos mais qui endossent du coup à leur tour cette charge. A Norman la violence : celle des meurtres sauvages qu’il commet, directement devant nos yeux et non hors champ. Les deux se rencontrent dans la scène culte de l’assassinat sous la douche. Le corps nu de Marion, et sa mutilation par le couteau de Norman. Présentés l’un et l’autre par Hitchcock sous la forme la plus explicite et crue possible sans tomber dans la pornographie ou le snuff movie. Cette ultime frontière entre ce qu’il est possible de montrer et ce qui doit rester suggéré est l’horizon visé par le cinéaste. Pour l’atteindre, il exploite au maximum ce que peut faire l’élément de base du cinéma, le montage. Calé sur les coups de couteau répétés, le découpage du climax de la séquence assure presque à lui seul la distinction entre ce que l’on voit effectivement et ce que l’on imagine voir en plus. On assiste là à une des plus grandes leçons de cinéma de l’histoire.

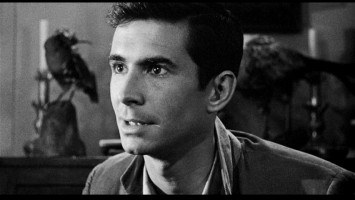

Un genre entier, celui du slasher, a été inventé là, dans cette salle de bains, dans cette scène prodigieuse. Bien moins connu, le plan qui lui succède est tout aussi formidable. C’est un long panoramique qui n’est relié à aucun point de vue si ce n’est celui du cinéaste omniscient et seul maître à bord. Le mouvement de la caméra va du corps sans vie de Marion à la liasse de billets, bientôt perdue pour tous, puis à la fenêtre de la chambre par laquelle nous parvient le son d’une dispute entre Norman et sa mère. La raison d’être de ce plan est limpide, presque plus que s’il avait été fait usage d’une voix-off : signifier au public que le récit de Psychose vient de basculer du tout au tout. Avec Marion disparaît le MacGuffin du vol, pour laisser la place à Norman et à ses enjeux intimes. La durée inhabituelle de la séquence de nettoyage de la scène du crime qui suit, contemplée sans perdre une miette de ses moindres détails, sert le même but. Il s’agit d’installer solidement Norman en tant que nouveau protagoniste central. Pour cela, Hitchcock va même jusqu’à provoquer chez le spectateur un sentiment de complicité contre lequel il est difficile de lutter, avec le suspense mis en place quant à la disparition ou non de la voiture de Marion dans la vase du marais. Le jeu incroyablement moderne et séduisant d’Anthony Perkins participe également à rendre son personnage supérieur aux autres.

Un genre entier, celui du slasher, a été inventé là, dans cette salle de bains, dans cette scène prodigieuse. Bien moins connu, le plan qui lui succède est tout aussi formidable. C’est un long panoramique qui n’est relié à aucun point de vue si ce n’est celui du cinéaste omniscient et seul maître à bord. Le mouvement de la caméra va du corps sans vie de Marion à la liasse de billets, bientôt perdue pour tous, puis à la fenêtre de la chambre par laquelle nous parvient le son d’une dispute entre Norman et sa mère. La raison d’être de ce plan est limpide, presque plus que s’il avait été fait usage d’une voix-off : signifier au public que le récit de Psychose vient de basculer du tout au tout. Avec Marion disparaît le MacGuffin du vol, pour laisser la place à Norman et à ses enjeux intimes. La durée inhabituelle de la séquence de nettoyage de la scène du crime qui suit, contemplée sans perdre une miette de ses moindres détails, sert le même but. Il s’agit d’installer solidement Norman en tant que nouveau protagoniste central. Pour cela, Hitchcock va même jusqu’à provoquer chez le spectateur un sentiment de complicité contre lequel il est difficile de lutter, avec le suspense mis en place quant à la disparition ou non de la voiture de Marion dans la vase du marais. Le jeu incroyablement moderne et séduisant d’Anthony Perkins participe également à rendre son personnage supérieur aux autres.

Quand le monde extérieur revient dans le champ du film, après ces presque quarante minutes sans autre âme qui vive que Marion et Norman à l’écran, il est complètement dépassé par les événements et par l’avance prise par le duo. En son absence, le film s’est hissé à un tout autre niveau sur tous les plans – par exemple, les autres personnages continueront à croire jusque très tard dans le film que le nœud de l’affaire a toujours à voir avec le vol de l’argent. Ce qui est alors extraordinaire est que Hitchcock se sert de cette apparente connivence entre lui et nous (réunis dans le camp de ceux qui savent ce que les seconds rôles ne savent pas) contre nous, puisqu’il nous mène en bateau sur un secret autrement plus capital. Ne nous doutant plus de rien, on savoure l’ignorance des proches de Marion, on trépigne devant l’assassinat du détective privé – anticipé, celui-ci ; là encore Hitchcock préfigure un des motifs à venir du slasher, celui de la victime isolée en terrain hostile et dont la mort n’est plus qu’une question de secondes. Mais quelques minutes plus tard, ce même escalier où a lieu ce meurtre sert de décor à l’expression la plus manifeste de la mystification dont nous sommes nous-mêmes les cibles. C’est dans un premier temps ce mouvement de caméra qui bifurque, aussi sciemment que sans raison valable, pour éviter de se conclure en entrant dans la pièce où se déroule une nouvelle altercation entre Norman et sa mère. C’est ensuite cet angle de vue qui capte la sortie des deux personnages de la pièce et leur passage sur le palier, en nous faisant croire que l’on nous montre tout alors qu’en réalité nous ne voyons rien ou presque.

Quand le monde extérieur revient dans le champ du film, après ces presque quarante minutes sans autre âme qui vive que Marion et Norman à l’écran, il est complètement dépassé par les événements et par l’avance prise par le duo. En son absence, le film s’est hissé à un tout autre niveau sur tous les plans – par exemple, les autres personnages continueront à croire jusque très tard dans le film que le nœud de l’affaire a toujours à voir avec le vol de l’argent. Ce qui est alors extraordinaire est que Hitchcock se sert de cette apparente connivence entre lui et nous (réunis dans le camp de ceux qui savent ce que les seconds rôles ne savent pas) contre nous, puisqu’il nous mène en bateau sur un secret autrement plus capital. Ne nous doutant plus de rien, on savoure l’ignorance des proches de Marion, on trépigne devant l’assassinat du détective privé – anticipé, celui-ci ; là encore Hitchcock préfigure un des motifs à venir du slasher, celui de la victime isolée en terrain hostile et dont la mort n’est plus qu’une question de secondes. Mais quelques minutes plus tard, ce même escalier où a lieu ce meurtre sert de décor à l’expression la plus manifeste de la mystification dont nous sommes nous-mêmes les cibles. C’est dans un premier temps ce mouvement de caméra qui bifurque, aussi sciemment que sans raison valable, pour éviter de se conclure en entrant dans la pièce où se déroule une nouvelle altercation entre Norman et sa mère. C’est ensuite cet angle de vue qui capte la sortie des deux personnages de la pièce et leur passage sur le palier, en nous faisant croire que l’on nous montre tout alors qu’en réalité nous ne voyons rien ou presque.

Le message de fond de Psychose est que la marche du monde n’est régentée par aucune morale supérieure. C’est le libre-arbitre des hommes et des femmes qui est aux commandes, rien ne pouvant résister à l’imprévisibilité des comportements qui en découle. Chacun peut, à tout moment, choisir de ne pas faire ce qui est juste ou ce qui est attendu d’eux. La seule règle est qu’il n’y a pas de règles. Un principe fondateur que Hitchcock applique tout autant à son échelle que ses héros à la leur : lui aussi, dans le cadre de ce long-métrage, a choisi d’employer son libre-arbitre et ses capacités dans un but « mauvais ». Son film est un exercice radical de manipulation du spectateur, auquel il ment de manière éhontée et constante au sujet du personnage de la mère de Norman[1]. De plus, le cinéaste prend soin de ne conférer aucun sentiment d’apaisement, de réparation au fait qu’au final le crime ne paye pas, qu’il finit dans les deux cas élucidé et puni. Rien n’est résolu. La seule conséquence est de lier Marion et Norman jusque dans la conclusion de leurs histoires respectives. Symbole sexuel, Marion meurt alors que son corps nous est enfin présenté dénudé. N’existant que par ses crimes de sang à répétition, Norman est arrêté au moment où nous est imposée la vision brutale d’un squelette. Sans oublier les deux cadrages symétriques, qui les isolent dans le même coin, en bas à droite, d’un décor dépouillé une fois leur destin tragique scellé. A ce sujet, l’audace finale de Hitchcock (la surimpression fugace du squelette de la mère sur le visage de Norman) est la parfaite note terminale à ce film révolutionnaire.

Le message de fond de Psychose est que la marche du monde n’est régentée par aucune morale supérieure. C’est le libre-arbitre des hommes et des femmes qui est aux commandes, rien ne pouvant résister à l’imprévisibilité des comportements qui en découle. Chacun peut, à tout moment, choisir de ne pas faire ce qui est juste ou ce qui est attendu d’eux. La seule règle est qu’il n’y a pas de règles. Un principe fondateur que Hitchcock applique tout autant à son échelle que ses héros à la leur : lui aussi, dans le cadre de ce long-métrage, a choisi d’employer son libre-arbitre et ses capacités dans un but « mauvais ». Son film est un exercice radical de manipulation du spectateur, auquel il ment de manière éhontée et constante au sujet du personnage de la mère de Norman[1]. De plus, le cinéaste prend soin de ne conférer aucun sentiment d’apaisement, de réparation au fait qu’au final le crime ne paye pas, qu’il finit dans les deux cas élucidé et puni. Rien n’est résolu. La seule conséquence est de lier Marion et Norman jusque dans la conclusion de leurs histoires respectives. Symbole sexuel, Marion meurt alors que son corps nous est enfin présenté dénudé. N’existant que par ses crimes de sang à répétition, Norman est arrêté au moment où nous est imposée la vision brutale d’un squelette. Sans oublier les deux cadrages symétriques, qui les isolent dans le même coin, en bas à droite, d’un décor dépouillé une fois leur destin tragique scellé. A ce sujet, l’audace finale de Hitchcock (la surimpression fugace du squelette de la mère sur le visage de Norman) est la parfaite note terminale à ce film révolutionnaire.

[1] Hitchcock était déjà l’auteur du premier faux flashback, dans Le grand alibi ; dans Psychose, il crée le premier faux personnage…

[1] Hitchcock était déjà l’auteur du premier faux flashback, dans Le grand alibi ; dans Psychose, il crée le premier faux personnage…