- Accueil

- Dans les salles

- Cinéastes

- Pas morts

- Vivants

- Abdellatif Kechiche

- Arnaud Desplechin

- Brian de Palma

- Christophe Honoré

- Christopher Nolan

- Clint Eastwood

- Coen brothers

- Darren Aronofsky

- David Fincher

- David Lynch

- Francis Ford Coppola

- Gaspar Noé

- James Gray

- Johnnie To

- Manoel de Oliveira

- Martin Scorsese

- Michael Mann

- Olivier Assayas

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Quentin Tarantino

- Ridley Scott

- Robert Zemeckis

- Roman Polanski

- Steven Spielberg

- Tim Burton

- USA

- France

- Et ailleurs...

- Genre !

- A la maison

- Mais aussi

- RSS >>

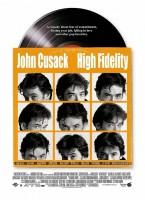

- High fidelity, de Stephen Frears (USA, 2000)

Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

A la maison, en DVD

Quand ?

Lundi soir

Avec qui ?

MaFemme

Et alors ?

Adaptation d’un roman de Nick Hornby dont l’action londonienne a été transportée à Chicago par l’acteur et producteur John Cusack, faisant cohabiter dans sa liste de seconds rôles Catherine Zeta-Jones et Lili Taylor, Jack Black et Tim Robbins, High fidelity ne pouvait échapper au cinéaste lui-même éclectique, inclassable et transatlantique qu’est Stephen Frears. Lequel accomplit ici, comme dans l’essentiel des films qui lui sont passés entre les mains (de The hit et Les arnaqueurs à Dirty pretty things et Tamara Drewe), un joli coup double : faire le job, et un peu plus. Faire le job, dans le cas de High fidelity, c’est réussir sa comédie sentimentale. Ce qui n’est jamais une mince affaire, mais est ici grandement facilité par la tonicité et la verve du scénario. L’aspect romantique y est sans cesse traité comme un produit annexe, hormis lorsque vient l’heure de conclure – et, surprise, c’est là le seul moment un peu en-dedans. Le secret de High fidelity est d’être un film sentimental unidirectionnel : il ne prend en considération que le point de vue des hommes, qui sont au centre du récit alors que les femmes en sont l’horizon, tour à tour désirable et décourageant car si loin. Parfois, elles sont les deux à la fois.

L’éloignement des femmes et la proximité des hommes font que les préoccupations et aspirations de ces derniers se confondent pour l’essentiel avec celles du film. Leurs défauts et mesquineries, aussi (alors que les femmes se trouvent dans l’ensemble idéalisées du fait de leur position lointaine) ; décision sincère et judicieuse qui évite à High fidelity un triste destin de comédie macho bas de plafond, et en fait plutôt le précurseur de la mouvance des bromances initiée quelques années plus tard par Judd Apatow. Le trio de feu constitué par le héros Rob (John Cusack) et les deux employés de son magasin de vinyles Dick (Todd Louiso) et Barry (Jack Black, dans un rôle qui lui apporte autant que lui-même apporte au film) est un formidable générateur de gags. Les traits dominants de chacun – le vaguement dépressif, le timide et l’exubérant – sont suffisamment bien affirmés, et adoptés par chaque comédien, pour se combiner avec bonheur sur tous les sujets et dans toutes les configurations imaginables : quand les trois compères font front commun face à l’adversité (véritable ou fantasmée), quand ils se liguent à deux contre un, quand l’agacement les pousse au chacun pour sa pomme.

L’éloignement des femmes et la proximité des hommes font que les préoccupations et aspirations de ces derniers se confondent pour l’essentiel avec celles du film. Leurs défauts et mesquineries, aussi (alors que les femmes se trouvent dans l’ensemble idéalisées du fait de leur position lointaine) ; décision sincère et judicieuse qui évite à High fidelity un triste destin de comédie macho bas de plafond, et en fait plutôt le précurseur de la mouvance des bromances initiée quelques années plus tard par Judd Apatow. Le trio de feu constitué par le héros Rob (John Cusack) et les deux employés de son magasin de vinyles Dick (Todd Louiso) et Barry (Jack Black, dans un rôle qui lui apporte autant que lui-même apporte au film) est un formidable générateur de gags. Les traits dominants de chacun – le vaguement dépressif, le timide et l’exubérant – sont suffisamment bien affirmés, et adoptés par chaque comédien, pour se combiner avec bonheur sur tous les sujets et dans toutes les configurations imaginables : quand les trois compères font front commun face à l’adversité (véritable ou fantasmée), quand ils se liguent à deux contre un, quand l’agacement les pousse au chacun pour sa pomme.

High fidelity consacre tout de même le plus clair de son temps à Rob, fouillant dans ses manies et ses obsessions les plus intimes et les étalant sans vergogne à l’écran. Que ce soit Rob lui-même qui en est le messager, via des apostrophes permanentes au spectateur, éloigne le film des deux genres qui lui auraient été promis en cas de narration classique à la troisième personne, le drame intégral et la comédie grinçante. Rob nous raconte lui-même par le menu ses ruptures, ses coups de foudre, ses humiliations. Au-delà de ça, il nous fait pénétrer si intensément dans sa tête que nous en arrivons véritablement à voir son monde à travers ses yeux. Plusieurs éléments participent à cela. La profusion des « tops 5 » qui lui sont si chers pour classer tout et n’importe quoi, directement extraite du roman (il aurait été idiot de s’en passer, tant l’idée est bonne), tout comme l’est la place prépondérante de la musique pop – au sens large – dans sa vie. Sur ce deuxième point, tout le monde sort gagnant : High fidelity y récupère une bande-son compilée qui tutoie les sommets du genre, et en retour offre de sa première à sa dernière minute un vibrant hommage à la musique comme forme d’expression des émotions humaines. Les premiers mots du film sont à ce titre inoubliables : « Did I listen to pop music because I was miserable ? Or was I miserable because I listened to pop music ? »

High fidelity consacre tout de même le plus clair de son temps à Rob, fouillant dans ses manies et ses obsessions les plus intimes et les étalant sans vergogne à l’écran. Que ce soit Rob lui-même qui en est le messager, via des apostrophes permanentes au spectateur, éloigne le film des deux genres qui lui auraient été promis en cas de narration classique à la troisième personne, le drame intégral et la comédie grinçante. Rob nous raconte lui-même par le menu ses ruptures, ses coups de foudre, ses humiliations. Au-delà de ça, il nous fait pénétrer si intensément dans sa tête que nous en arrivons véritablement à voir son monde à travers ses yeux. Plusieurs éléments participent à cela. La profusion des « tops 5 » qui lui sont si chers pour classer tout et n’importe quoi, directement extraite du roman (il aurait été idiot de s’en passer, tant l’idée est bonne), tout comme l’est la place prépondérante de la musique pop – au sens large – dans sa vie. Sur ce deuxième point, tout le monde sort gagnant : High fidelity y récupère une bande-son compilée qui tutoie les sommets du genre, et en retour offre de sa première à sa dernière minute un vibrant hommage à la musique comme forme d’expression des émotions humaines. Les premiers mots du film sont à ce titre inoubliables : « Did I listen to pop music because I was miserable ? Or was I miserable because I listened to pop music ? »

Le troisième pilier de cette plongée introspective est sa mise en scène – il doit donc tout à Stephen Frears, contrairement aux autres points qui laissent ce dernier en retrait. Frears met le doigt sur le tempo idéalement adapté à ces va-et-vient incessants, et souvent inattendus, entre les différents niveaux de récit que sont l’intrigue véritable du film et les apartés de Rob. Cette alliance incertaine ne parait jamais fausse, ou lourde, mais bien au contraire tout à fait naturelle. En menant à bien ce tour de force, Frears réalise l’air de rien une création excitante, avant-gardiste ; ce genre de connivence avec le spectateur, d’instauration d’un échelon supplémentaire entre lui et le récit va en effet devenir monnaie courante dans les années 2000. Mais High fidelity le fait tellement bien qu’il y souffle aujourd’hui encore un fort vent de fraîcheur et de hardiesse.

Le troisième pilier de cette plongée introspective est sa mise en scène – il doit donc tout à Stephen Frears, contrairement aux autres points qui laissent ce dernier en retrait. Frears met le doigt sur le tempo idéalement adapté à ces va-et-vient incessants, et souvent inattendus, entre les différents niveaux de récit que sont l’intrigue véritable du film et les apartés de Rob. Cette alliance incertaine ne parait jamais fausse, ou lourde, mais bien au contraire tout à fait naturelle. En menant à bien ce tour de force, Frears réalise l’air de rien une création excitante, avant-gardiste ; ce genre de connivence avec le spectateur, d’instauration d’un échelon supplémentaire entre lui et le récit va en effet devenir monnaie courante dans les années 2000. Mais High fidelity le fait tellement bien qu’il y souffle aujourd’hui encore un fort vent de fraîcheur et de hardiesse.