- Accueil

- Dans les salles

- Cinéastes

- Pas morts

- Vivants

- Abdellatif Kechiche

- Arnaud Desplechin

- Brian de Palma

- Christophe Honoré

- Christopher Nolan

- Clint Eastwood

- Coen brothers

- Darren Aronofsky

- David Fincher

- David Lynch

- Francis Ford Coppola

- Gaspar Noé

- James Gray

- Johnnie To

- Manoel de Oliveira

- Martin Scorsese

- Michael Mann

- Olivier Assayas

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Quentin Tarantino

- Ridley Scott

- Robert Zemeckis

- Roman Polanski

- Steven Spielberg

- Tim Burton

- USA

- France

- Et ailleurs...

- Genre !

- A la maison

- Mais aussi

- RSS >>

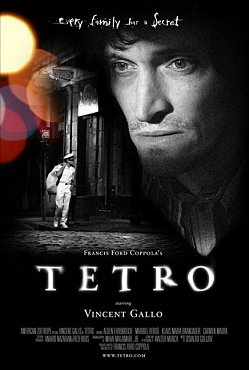

- Tetro, de Francis Ford Coppola (USA-Argentine, 2009)

Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

Où ?

Au Forum des Images, à l’occasion de la reprise des films de la Quinzaine des Réalisateurs du récent Festival de Cannes

Quand ?

Dimanche après-midi

Avec qui ?

Mon compère de cinémathèque, et une salle comble (c’est Coppola, bordel !)

Et alors ?

Avec Tetro, Francis Ford Coppola redevient un cinéaste qui compte. Beaucoup. Son film de retour après une décennie de silence, L’homme sans âge, n’avait que

moyennement convaincu il y a deux ans de cela. Tetro est autrement plus enthousiasmant, possiblement car les abondantes expérimentations formelles du réalisateur y sont soutenues

par un scénario aux résonances intimes et autobiographiques fortes, en lieu et place d’une adaptation de roman forcément plus distante. Les protagonistes de Tetro appartiennent à

une même famille d’artistes (indice n°1), au sommet de laquelle règne le patriarche septuagénaire, chef d’orchestre génial et écrasant (indice n°2), lequel, indice n°3, a émigré de son pays natal

– l’Argentine, ici – vers le centre du monde, les USA. La rébellion du fils ainé, Angelo, l’a fait retourner à Buenos Aires pour tenter de panser les plaies des blessures profondes infligées par

son père et, après cela, de refaire sa vie. C’est dans cet état de renoncement que le trouve Bennie, son frère cadet. Angelo a changé de nom ; il se fait appeler Tetro, premières syllabes du

nom de la famille, Tetroccini. Lequel « Tetro » se laisse vivre au quotidien aux côtés de la belle et maternelle Miranda, après avoir tiré un trait sur ses velléités d’auteur dramatique

(ses écrits non publiés moisissent au fond d’une valise) au profit d’un modeste métier de petite main : il fait de temps à autre l’éclairagiste pour des représentations de pièces de théâtre

au café du coin.

On l’aura compris, exposer le point de départ de Tetro n’est pas chose aisée. Les informations du paragraphe précédent sont d’ailleurs distillées au compte-gouttes au fil du

récit, qu’elles soient dévoilées implicitement au détour d’une anecdote ou qu’elles éclatent au grand jour telles des grenades brusquement dégoupillées. Défaire les nœuds gordiens de ces secrets,

humiliations et rancunes qui lient entre eux les membres du clan Tetroccini : voilà qui est tout à la fois le déclencheur, le moteur et la finalité de la narration de Tetro,

créant de ce fait un film-bulle hors du monde, une œuvre démiurgique qui prodigue autant de richesses qu’elle en consume. Étant son propre financier et producteur, Coppola a eu toute latitude

pour se jeter corps et âme dans ce projet sans devoir composer avec des réserves extérieures. La mise en forme de Tetro est de ce fait à la hauteur du foisonnement incessant du

scénario. Le film y trouve une cohérence dans l’instabilité qui habite cette quête permanente d’un imaginaire sublime et sublimatoire, et qui fait que chaque plan est un prodige de créativité et

de pure beauté plastique, en même temps de servir à merveille l’intrigue. Dans cette cavalcade échevelée, à cheval sur plusieurs niveaux de réalité et de temporalité dont aucun ne peut se targuer

de représenter « la » réalité, l’usage plein de doigté et d’intelligence que Coppola fait des technologies numériques est son meilleur atout. Il lui permet de se maintenir dans une zone

grise entre l’authentique et l’irréel au moyen d’effets discrets, entièrement fondus dans la mise en scène plutôt que braillant leur existence sans aucun tact.

Le présent argentin se fonde sur des bases tangibles (tournage en décors réels, lesquels sont parsemés de signes de modernité, des graffitis aux modèles de voitures, qui n’il pas été jugé

nécessaire d’effacer) mais filmé à la manière expressionniste : noir et blanc fortement contrasté, cadrages désaxés. Le passé new-yorkais, en couleurs et caméra à l’épaule, est intégralement

reproduit sur la base d’extraits des écrits de Tetro. Quant aux scènes de ballets inspirées des Contes d’Hoffmann de Michael Powell et Emeric Pressburger qui éclosent dans

l’esprit de Bennie, elles sont le fruit d’une hybridation d’égal à égal entre le réel (les danseurs) et le virtuel (tout le reste). Dans le même temps, ce sont elles qui mettent le plus crûment

en lumière les émotions et les résolutions qui motivent les comportements des différents protagonistes… La problématique sans solution définitive des relations entre l’Art et la Vie, et de

savoir lequel inspire le plus l’autre, n’a pas été inventée par Coppola. Mais la variation qu’il en propose dans Tetro est une des plus éblouissantes et étourdissantes de ces

dernières années, en grande partie car le cinéaste s’intéresse beaucoup moins à la façon d’aboutir à une hypothétique réponse, qu’aux multiples richesses qu’il peut découvrir en acceptant de se

perdre dans la question. Basculements incessants entre les niveaux de récit ainsi qu’entre la tragédie et la farce burlesque, allées et venues des personnages secondaires, coups de volant brutaux

donnés par Coppola dans la conduite de son histoire (le scooter qui percute Bennie, la fugue finale vers la nature sauvage et bouleversante de la Patagonie), sauts de l’espagnol à l’anglais,

parfois dans un même dialogue ; le cinéaste a trop d’énergie et d’envie à revendre pour nous laisser le temps de nous stabiliser, de nous engager sur une voie moins tumultueuse.

Cet appétit insatiable de créer du cinéma et de donner vie à toute une galerie de personnages complexes, de jouer à saute-mouton entre les genres autant qu’entre les continents et de saupoudrer

le tout de références tant à l’histoire des mythes (Faust) qu’à celle du septième art (Les chaussons rouges, toujours de Powell & Pressburger) donne à

Tetro des allures de premier film. Une impression renforcée par le puissant air de famille que Tetro entretient avec le cinéma des années 60-70, période au cours

de laquelle Coppola a fait ses débuts de réalisateur : en mode majeur, c’est l’esprit Nouvelle Vague, l’indépendance scénaristique et filmique totale, l’ambiance de libération sexuelle

décomplexée (qui se concrétise en une espiègle séquence de ménage à trois éphémère et joyeux) ; en mode mineur, voire en clin d’œil, une autoréférence du cinéaste à son premier long,

Dementia 13, qui prend la forme d’une hache et vient contrebalancer le caractère abominable du secret le mieux gardé des Tetroccini, lequel rappelle la révélation finale de

Chinatown qui date de la même époque. Les premières œuvres des réalisateurs de cette époque faisaient partie d’une entreprise générale d’affirmation de soi, via le rejet des

carcans anciens et d’une certaine manière le parricide de ceux qui les incarnaient. Tetro a ceci de renversant que le parricide entrepris par Coppola est dirigé contre nul autre

que lui-même.

Pour pouvoir ressusciter dans une seconde carrière, Coppola ne veut plus être l’homme doublement palmé et doublement oscarisé de sa première vie de cinéaste, si cela signifie être l’équivalent de

Carlo, le patriarche de la famille Tetroccini, artiste génial engoncé dans son orgueil et qui éteint toute étincelle de vie autour de lui jusqu’à mourir seul et détesté ; ou si cela revient

à ressembler au Coppelius des Contes d’Hoffmann, créateur d’une automate féminine dénuée d’esprit qu’il finit par détruire dans un accès de furie. L’attachement, la sympathie du nouveau

Coppola vont maintenant vers les générations suivantes, le fils aîné brisé (symboliquement, la première apparition de Tetro dans le film le montre juché sur des béquilles) à qui il offre une

chance de se relever et de s’affirmer seul, et le benjamin, dépositaire de la vigueur et de l’indépendance nécessaires pour métamorphoser la rancune accumulée par Tetro en une énergie créatrice

positive, détachée de ses origines funestes. Les choix des interprètes de ces trois personnages sont d’une grande importance, toujours dans l’idée de l’enchevêtrement entre l’art et le réel. La

virginité dans le métier d’acteur du débutant au sourire enjôleur Alden Ehrenreich coïncide avec l’innocence de Bennie ; le stéréotype d’artiste maudit qui colle à la peau de Vincent Gallo

en fait le comédien idéal pour jouer Tetro ; quant à Klaus Maria Brandauer (Carlo), on retrouve chez lui le mélange, également présent chez Coppola, d’une bonhomie affable et d’un physique

d’ogre.

Le cinéaste étant finalement toujours aussi mégalomane, il n’est pas question chez lui de transmission et d’héritage comme chez d’autres réalisateurs attaquant la dernière partie de leur carrière

(Eastwood et son Gran Torino, par exemple) ;

mais bien d’une réinvention de soi-même dans une version plus jeune, individualiste, impétueuse, prête à renverser des montagnes. On n’en attend pas moins de l’homme qui a créé en deux ans le

brelan Le Parrain – Conversation

secrète – Le Parrain 2, puis qui s’est cru suffisamment fort (et a failli avoir raison) pour porter à bout de bras Apocalypse now. Cette résurrection téméraire et excessive en

tout est par conséquent la meilleure nouvelle qui puisse être.