- Accueil

- Dans les salles

- Cinéastes

- Pas morts

- Vivants

- Abdellatif Kechiche

- Arnaud Desplechin

- Brian de Palma

- Christophe Honoré

- Christopher Nolan

- Clint Eastwood

- Coen brothers

- Darren Aronofsky

- David Fincher

- David Lynch

- Francis Ford Coppola

- Gaspar Noé

- James Gray

- Johnnie To

- Manoel de Oliveira

- Martin Scorsese

- Michael Mann

- Olivier Assayas

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Quentin Tarantino

- Ridley Scott

- Robert Zemeckis

- Roman Polanski

- Steven Spielberg

- Tim Burton

- USA

- France

- Et ailleurs...

- Genre !

- A la maison

- Mais aussi

- RSS >>

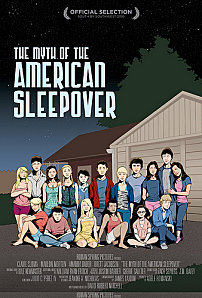

- Adolescences sauvages : The myth of the american sleepover, de David Robert Mitchell (USA, 2010), et autres classiques du genre

Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

Où ?

Où ?

À la Cinémathèque, dans le cadre de la reprise de la sélection cannoise de la Semaine de la critique

Quand ?

Début juin

Avec qui ?

Seul

Et alors ?

La période de l’adolescence est un thème de cinéma inépuisable, aux quatre coins du globe : ne serait-ce que ces dernières semaines ce blog s’est nourri des chroniques de films tels que,

dans des genres très différents, A deriva et Enter the

void. Comme l’adolescence elle-même, le genre est pourtant sans cesse capable de se renouveler et donc de nous surprendre. Premier long-métrage du réalisateur David

Robert Mitchell, The myth of the american sleepover expose ainsi – en plus de son très beau titre – une capacité à inventer qui va au-delà des personnages et recompose

l’ensemble du monde dans lequel ceux-ci évoluent. Le cadre du récit est fondamentalement irréel. C’est un univers de conte, de parenthèse entre les états de l’enfance et de l’âge adulte, univers

sensiblement façonné à leur convenance et à leur image par les adolescents qui l’occupent. L’irréalité s’y déploie par touches subtiles, tel un envoûtement qui ne se révèle à nous que lorsqu’il

nous a entièrement en son pouvoir. Un exemple : l’absence totale de toute figure adulte (hormis dans l’épilogue, mais celui-ci est clairement détaché spatialement et temporellement de la

bulle dans laquelle se déroule le reste du film) ne nous frappe qu’au bout de plusieurs dizaines de minutes. Elle n’est ni affichée, ni flagrante.

Le résultat obtenu par Mitchell en termes d’ambiance rappelle un autre film d’adolescence récent, Les lois de l’attraction. Là aussi le monde des héros était séparé de

celui des adultes en quasi permanence, mais cela était réalisé au moyen de techniques plus tapageuses, car plus tranchées – la malléabilité infinie du temps du récit (séquences montrées en

parallèle en split screen ; contractées à l’extrême par le montage ; rembobinées pour être rejouées selon un autre point de vue…), entre autres. On peut tout à fait y trouver

une corrélation avec l’état des personnages de chacun des deux longs-métrages : ceux des Lois de l’attraction ont des positions plus tranchées que ceux de

The myth of the american sleepover, en raison des quelques années de plus qu’ils affichent. Les seconds sont des versions en devenir des premiers.

C’est ainsi que le film rappelle également Elephant, et pour des raisons autres que simplement sa forme (les nombreux plans de dos et/ou de loin, captés par une caméra

toujours placée dans le sillage des héros sans jamais pouvoir complètement les (r)attraper) ou son casting sans faille d’inconnus. The myth of the american sleepover

distille la même sensation de danger et de fièvre mêlés que le film de Gus Van Sant, sensation créée par le fait d’avoir affaire à des êtres qui nous ressemblent et pourtant nous sont différents,

car évoluant dans une bulle impénétrable. L’un comme l’autre sont des descendants plus réalistes et moins terrifiants du Village des damnés, classique du cinéma

d’horreur et du mystère de la jeunesse. Le vent de changement qu’ils annoncent ne semble pas devoir apporter que du mauvais.

Pour en revenir au cas précis du film de Mitchell, l’air de la bulle qui contient ses personnages est saturé de ces mythes, liés à l’adolescence et au passage à l’âge adulte, auxquels le titre

fait allusion. Au premier rang se trouvent les fameux sleepovers, dont le nom français (soirées pyjama) décrit ce qu’ils sont supposés être : des soirées entre personnes du même

sexe, faites d’activités maintenant les participants dans l’enfance – échanges de ragots et spiritisme pour les filles, visionnage de nanars et batailles d’œufs pour les garçons. Tout cela n’est

qu’une façade, la vraie raison d’être de ces rassemblements étant de trouver un moyen dérobé d’opérer une jonction avec l’autre camp et de vivre ensemble l’ébauche d’une soirée de

« grands », c’est-à-dire – autre mythe – avec alcool, roulage de pelles et un peu plus si affinités. Le scénario élaboré par Mitchell prend à rebours ces croyances, mélange de dogmes et

de superstitions, qui approvisionnent abondamment les classiques récits américains d’apprentissage et d’affirmation de la valeur d’un individu à l’aune des transgressions qu’il a pu

réaliser ; si possible plus tôt que les autres de son âge (et malheur au dernier). Dit de manière brute, il ne se passe rien ou presque dans The myth of the american

sleepover car les pré-ados que l’on y suit achoppent dans la mise en pratique dans la réalité de leur feuille de route présumée. C’est un récit fait d’hésitations, de petits pas en

avant et en arrière, de confidences partielles, de désillusions précoces… Autant de petites choses dont l’échelle concorde idéalement avec celle du film en lui-même, resserré sur une nuit et sur

des protagonistes n’ayant rien de singulier.

Dans son autre rôle, de réalisateur, Mitchell démontre une très belle maîtrise du déploiement de cette histoire et de son tempo, pour lequel adagio est le qualificatif idéal. L’accord

qu’il obtient entre les images et la musique, toutes deux également gracieuses, est délectable avec même ses moments de sublime ; ainsi le montage musical à la fin de la première bobine, qui

signe la transition entre le mouvement d’introduction et le vif du sujet (les sleepovers). La seule légère faiblesse intervient en fin de récit, avec une poignée de séquences un peu

décevantes, car rentrant légèrement dans le rang. On y voit s’y concrétiser au petit matin certaines des liaisons romantiques tissées au cours de la nuit. Mais c’est ce « certaines »

qui fait que The myth of the american sleepover reste valide jusqu’au bout : en effet, pour que des mythes subsistent, il faut bien que de temps à autre des histoires

avérées les alimentent…