- Accueil

- Dans les salles

- Cinéastes

- Pas morts

- Vivants

- Abdellatif Kechiche

- Arnaud Desplechin

- Brian de Palma

- Christophe Honoré

- Christopher Nolan

- Clint Eastwood

- Coen brothers

- Darren Aronofsky

- David Fincher

- David Lynch

- Francis Ford Coppola

- Gaspar Noé

- James Gray

- Johnnie To

- Manoel de Oliveira

- Martin Scorsese

- Michael Mann

- Olivier Assayas

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Quentin Tarantino

- Ridley Scott

- Robert Zemeckis

- Roman Polanski

- Steven Spielberg

- Tim Burton

- USA

- France

- Et ailleurs...

- Genre !

- A la maison

- Mais aussi

- RSS >>

- Melancholia, de Lars Von Trier (Danemark, 2011)

Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

Au Max Linder Panorama (salle idéale pour voir le film car elle permet de profiter pleinement du travail effectué sur le son)

Quand ?

Mercredi matin, à 11h30

Avec qui ?

Seul

Et alors ?

Ma relation avec le cinéma de Lars Von Trier a l’aigreur d’une vie de couple fondé sur un coup de foudre (le superbe Breaking the waves) vieux maintenant de quinze ans et dont l’on espère sans cesse retrouver la saveur dans chaque nouveau film depuis. Le résultat est une succession ininterrompue de déceptions, certaines restant encore à peu près supportables (Dogville mauvais dans son propos mais bon dans son dispositif ; le subalterne Direktor) et d’autres étant franchement abominables – Dancer in the dark, Antichrist. Le seul bon film de Von Trier que j’ai vu au cours de ces quinze dernières années est Element of crime (qui date de 1984) lorsqu’il est passé au cinéma en plein air de la Villette. Avec un tel passif, difficile a priori d’attendre encore quoi que ce soit du fantasque cinéaste danois. Et pourtant, dans une analogie que l’ego de ce dernier apprécierait beaucoup, force est d’admettre qu’après sa mort sous le poids du ridicule d’Antichrist, Melancholia est le théâtre d’une sublime résurrection.

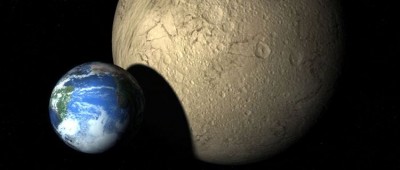

Le lien avec l’affreux long-métrage précédent est pourtant encore très fort dans le prologue. Celui-ci nous raconte sans plus attendre la fin du film (qui coïncide avec la fin du monde), sous une forme qui reprend l’un des éléments graphiques les plus discutables d’Antichrist : des tableaux d’une stylisation tapageuse et rendus mi-vivants mi-morts par un filmage ralenti à l’extrême. Mais ce qui n’aboutissait à rien d’autre qu’à un risible décalque d’esthétique publicitaire nouveau riche dans Antichrist devient tolérable dans Melancholia. Pourquoi ? Car le sujet se prête autrement plus à ce genre de débordements emphatiques, et est même en mesure de les digérer. Plusieurs de ces visions, dont la dernière (qui pour le coup est véritablement sidérante), échappent à toute mesure humaine en traitant la catastrophe du point de vue astronomique, à l’échelle de la galaxie. Une planète s’écrase et se désintègre contre une autre, et pour un événement d’une telle ampleur le ralenti, les couleurs irréelles et l’opéra de Wagner Tristan et Isolde joué si fort que toute la salle en tremble constituent effectivement une proposition valable de cinéma.

Le lien avec l’affreux long-métrage précédent est pourtant encore très fort dans le prologue. Celui-ci nous raconte sans plus attendre la fin du film (qui coïncide avec la fin du monde), sous une forme qui reprend l’un des éléments graphiques les plus discutables d’Antichrist : des tableaux d’une stylisation tapageuse et rendus mi-vivants mi-morts par un filmage ralenti à l’extrême. Mais ce qui n’aboutissait à rien d’autre qu’à un risible décalque d’esthétique publicitaire nouveau riche dans Antichrist devient tolérable dans Melancholia. Pourquoi ? Car le sujet se prête autrement plus à ce genre de débordements emphatiques, et est même en mesure de les digérer. Plusieurs de ces visions, dont la dernière (qui pour le coup est véritablement sidérante), échappent à toute mesure humaine en traitant la catastrophe du point de vue astronomique, à l’échelle de la galaxie. Une planète s’écrase et se désintègre contre une autre, et pour un événement d’une telle ampleur le ralenti, les couleurs irréelles et l’opéra de Wagner Tristan et Isolde joué si fort que toute la salle en tremble constituent effectivement une proposition valable de cinéma.

Cette ouverture monumentale du récit fait écho à l’autre film-monstre du dernier Festival de Cannes, The tree of life. Melancholia, qui use de contrastes et de procédés narratifs similaires1, en est l’égal et le négatif. Il nous conte la chute dans l’abysse au bout du chemin de l’humanité, au lieu de son origine et de l’effervescence chaotique et exaltante qui l’accompagne. C’est une œuvre de mort et non de vie, qui opère en deux temps. Tout d’abord, le fiasco de la soirée de noces de l’héroïne Justine, dans un acte qui évoque les films du mouvement « Dogma » dont Von Trier était l’un des initiateurs – on pense beaucoup à Festen dans la forme et aux Idiots sur le fond. Puis quelques mois plus tard, au même endroit (un immense château et les terres attenantes, propriété du beau-frère de Justine), les derniers jours de la Terre avant sa collision avec la planète Melancholia que le film nous fait passer en huis clos avec Justine, sa sœur Claire, son beau-frère et le fils de ces derniers. Dans la première partie, c’est la communauté humaine, ses liens, ses codes qui sont détruits. Dans la seconde vient le tour de ce qu’il reste alors, à savoir l’humanité en tant que présence sur Terre. Les deux agents de la dévastation impliqué dans l’une et l’autre des phases sont distincts – l’état mental d’un individu, la masse physique d’un astre – mais symboliquement réunis par un même nom. Melancholia la planète ne fait que reprendre le flambeau du sentiment de mélancolie qui habite Justine et la rend étrangère à tous ceux qui devraient normalement être ses semblables humains.

Cette ouverture monumentale du récit fait écho à l’autre film-monstre du dernier Festival de Cannes, The tree of life. Melancholia, qui use de contrastes et de procédés narratifs similaires1, en est l’égal et le négatif. Il nous conte la chute dans l’abysse au bout du chemin de l’humanité, au lieu de son origine et de l’effervescence chaotique et exaltante qui l’accompagne. C’est une œuvre de mort et non de vie, qui opère en deux temps. Tout d’abord, le fiasco de la soirée de noces de l’héroïne Justine, dans un acte qui évoque les films du mouvement « Dogma » dont Von Trier était l’un des initiateurs – on pense beaucoup à Festen dans la forme et aux Idiots sur le fond. Puis quelques mois plus tard, au même endroit (un immense château et les terres attenantes, propriété du beau-frère de Justine), les derniers jours de la Terre avant sa collision avec la planète Melancholia que le film nous fait passer en huis clos avec Justine, sa sœur Claire, son beau-frère et le fils de ces derniers. Dans la première partie, c’est la communauté humaine, ses liens, ses codes qui sont détruits. Dans la seconde vient le tour de ce qu’il reste alors, à savoir l’humanité en tant que présence sur Terre. Les deux agents de la dévastation impliqué dans l’une et l’autre des phases sont distincts – l’état mental d’un individu, la masse physique d’un astre – mais symboliquement réunis par un même nom. Melancholia la planète ne fait que reprendre le flambeau du sentiment de mélancolie qui habite Justine et la rend étrangère à tous ceux qui devraient normalement être ses semblables humains.

Dans son champ d’action à elle, Justine possède la même capacité de nuisance infinie que Melancholia. Tous les rituels, bonheurs, animations qui composent une cérémonie de mariage accomplie se brisent sur son impuissance à y tenir correctement son rôle central. À force, l’effritement des petites choses mène à l’effondrement des grandes – à l’échelle d’un individu ce sont le couple, le travail, le lien avec autrui. Justine et Melancholia ont encore bien plus en commun que la ruine qu’elles engendrent. Elles partagent une même absence de désir conscient de nuire : Justine ne sait tout simplement pas faire, sa mélancolie et tout ce qu’elle recouvre (lucidité terrible, incapacité à rentrer dans la danse des occupations triviales du monde, aspiration à l’absolu, à une vérité qui transcenderait tout) la transformant en marginale, en misfit. Les drames qu’elle provoque sont la résultante de comportements fixés en elle, malgré elle, tout comme la route fatale de la planète est le produit d’équations mathématiques et de lois physiques auxquelles il est impossible d’échapper. De plus, Von Trier excelle à faire sentir le caractère imperceptible de ce processus néfaste mis en branle par les deux porteuses de la mélancolie. Il est impossible de montrer concrètement l’acte, le mouvement. Seul son résultat peut être vu, par le biais de l’observation du changement d’état généré. Dans les moments où l’on regarde à travers un cercle de fil de fer si la planète a grossi ou rétréci (et donc si elle s’est rapprochée ou éloignée), dans ceux où l’on constate qu’après l’action de la mélancolie de Justine un moment censément joyeux du mariage a échoué, Melancholia avance avec une rigueur toute scientifique, captivante – mais inopérante car intervenant a posteriori, une fois qu’il est trop tard. La mélancolie reste une force supérieure et mystérieuse. Enfin, pour parfaire l’ironie de la tragédie, Justine comme Melancholia sont belles et enchanteresses avant d’être létales. Justine a les traits fins, les formes parfaites et la blondeur solaire de Kirsten Dunst ; Melancholia arbore une teinte bleutée au pouvoir hypnotique irrésistible. Et la beauté de l’une comme l’autre n’est pas égoïste, mais rayonne sur le monde alentour – la ravissante robe de mariée de Justine illumine chaque pièce où cette dernière se déplace, de la même manière que l’irruption de Melancholia dans le ciel terrestre crée des images saisissantes d’étendues éclairées simultanément par la planète et la pleine Lune.

Dans son champ d’action à elle, Justine possède la même capacité de nuisance infinie que Melancholia. Tous les rituels, bonheurs, animations qui composent une cérémonie de mariage accomplie se brisent sur son impuissance à y tenir correctement son rôle central. À force, l’effritement des petites choses mène à l’effondrement des grandes – à l’échelle d’un individu ce sont le couple, le travail, le lien avec autrui. Justine et Melancholia ont encore bien plus en commun que la ruine qu’elles engendrent. Elles partagent une même absence de désir conscient de nuire : Justine ne sait tout simplement pas faire, sa mélancolie et tout ce qu’elle recouvre (lucidité terrible, incapacité à rentrer dans la danse des occupations triviales du monde, aspiration à l’absolu, à une vérité qui transcenderait tout) la transformant en marginale, en misfit. Les drames qu’elle provoque sont la résultante de comportements fixés en elle, malgré elle, tout comme la route fatale de la planète est le produit d’équations mathématiques et de lois physiques auxquelles il est impossible d’échapper. De plus, Von Trier excelle à faire sentir le caractère imperceptible de ce processus néfaste mis en branle par les deux porteuses de la mélancolie. Il est impossible de montrer concrètement l’acte, le mouvement. Seul son résultat peut être vu, par le biais de l’observation du changement d’état généré. Dans les moments où l’on regarde à travers un cercle de fil de fer si la planète a grossi ou rétréci (et donc si elle s’est rapprochée ou éloignée), dans ceux où l’on constate qu’après l’action de la mélancolie de Justine un moment censément joyeux du mariage a échoué, Melancholia avance avec une rigueur toute scientifique, captivante – mais inopérante car intervenant a posteriori, une fois qu’il est trop tard. La mélancolie reste une force supérieure et mystérieuse. Enfin, pour parfaire l’ironie de la tragédie, Justine comme Melancholia sont belles et enchanteresses avant d’être létales. Justine a les traits fins, les formes parfaites et la blondeur solaire de Kirsten Dunst ; Melancholia arbore une teinte bleutée au pouvoir hypnotique irrésistible. Et la beauté de l’une comme l’autre n’est pas égoïste, mais rayonne sur le monde alentour – la ravissante robe de mariée de Justine illumine chaque pièce où cette dernière se déplace, de la même manière que l’irruption de Melancholia dans le ciel terrestre crée des images saisissantes d’étendues éclairées simultanément par la planète et la pleine Lune.

La majesté du thème traité, et la quantité de ramifications émotionnelles et psychologiques puissantes que Von Trier y a puisées, forment en définitive un socle parfait pour un film du réalisateur. Les tares de ce dernier – cynisme, suffisance, misanthropie, besoin permanent de provoquer et de prendre la tangente – se trouvent empêchées d’agir. Et ses qualités, grandes mais qui étaient constamment mises en sourdine ou corrompues depuis tant de films, peuvent à nouveau éclater au grand jour. Ainsi son talent de faiseur d’images puissantes, uniques, fascinantes ; ou son refus des compromis sur le plan moral et mental, fruit de la combinaison d’une intransigeance et d’une prise de risque qui fait de Von Trier un auteur dramatique potentiellement brillant, car rien ne le retiendra d’aller jusqu’au bout de son histoire, quel qu’en soit le prix à payer pour les personnages et le public. En se confrontant à l’Apocalypse, soit à un événement avec lequel il est impossible de biaiser, et à la Mélancolie, donc un personnage féminin qu’il ne peut faire autrement, pour la première fois, que respecter, Von Trier se contraint à un équilibre entre ses pulsions négatives et ses aspirations grandiloquentes. Il ne cherche pas, ne cherche plus à soutenir un propos – le propre de la mélancolie étant de mener dans une impasse – et cependant il traite ce vide avec panache et une superbe démesure formelle. Il en ressort un film magistral, d’une éclatante limpidité narrative, à la fois bouleversant dans son versant intime (le personnage de Justine a peu d’équivalents) et plus fort que tous les films catastrophe hollywoodiens dans sa partie spectaculaire. Lequel d’entre eux oserait faire la même dernière image, définitive ?

La majesté du thème traité, et la quantité de ramifications émotionnelles et psychologiques puissantes que Von Trier y a puisées, forment en définitive un socle parfait pour un film du réalisateur. Les tares de ce dernier – cynisme, suffisance, misanthropie, besoin permanent de provoquer et de prendre la tangente – se trouvent empêchées d’agir. Et ses qualités, grandes mais qui étaient constamment mises en sourdine ou corrompues depuis tant de films, peuvent à nouveau éclater au grand jour. Ainsi son talent de faiseur d’images puissantes, uniques, fascinantes ; ou son refus des compromis sur le plan moral et mental, fruit de la combinaison d’une intransigeance et d’une prise de risque qui fait de Von Trier un auteur dramatique potentiellement brillant, car rien ne le retiendra d’aller jusqu’au bout de son histoire, quel qu’en soit le prix à payer pour les personnages et le public. En se confrontant à l’Apocalypse, soit à un événement avec lequel il est impossible de biaiser, et à la Mélancolie, donc un personnage féminin qu’il ne peut faire autrement, pour la première fois, que respecter, Von Trier se contraint à un équilibre entre ses pulsions négatives et ses aspirations grandiloquentes. Il ne cherche pas, ne cherche plus à soutenir un propos – le propre de la mélancolie étant de mener dans une impasse – et cependant il traite ce vide avec panache et une superbe démesure formelle. Il en ressort un film magistral, d’une éclatante limpidité narrative, à la fois bouleversant dans son versant intime (le personnage de Justine a peu d’équivalents) et plus fort que tous les films catastrophe hollywoodiens dans sa partie spectaculaire. Lequel d’entre eux oserait faire la même dernière image, définitive ?

1 avec un peu plus de bonheur même : le collage entre l’infiniment grand et l’humain fonctionne mieux ici que chez Malick

1 avec un peu plus de bonheur même : le collage entre l’infiniment grand et l’humain fonctionne mieux ici que chez Malick