- Accueil

- Dans les salles

- Cinéastes

- Pas morts

- Vivants

- Abdellatif Kechiche

- Arnaud Desplechin

- Brian de Palma

- Christophe Honoré

- Christopher Nolan

- Clint Eastwood

- Coen brothers

- Darren Aronofsky

- David Fincher

- David Lynch

- Francis Ford Coppola

- Gaspar Noé

- James Gray

- Johnnie To

- Manoel de Oliveira

- Martin Scorsese

- Michael Mann

- Olivier Assayas

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Quentin Tarantino

- Ridley Scott

- Robert Zemeckis

- Roman Polanski

- Steven Spielberg

- Tim Burton

- USA

- France

- Et ailleurs...

- Genre !

- A la maison

- Mais aussi

- RSS >>

- Octobre, de Sergei Eisenstein (URSS, 1928)

Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

A la maison, sur Arte+7

Quand ?

Dimanche soir, il y a huit jours

Avec qui ?

Seul

Et alors ?

Le carton en ouverture de la version restaurée d’Octobre présentée au festival de Berlin et diffusée sur Arte nous apprend que le commanditaire du film, un certain Vladimir Illich Oulianov, n’a pas trouvé le résultat final à son goût, l’accusant de « formalisme ». S’il n’avait pas été emporté dans le tourbillon d’un dévouement politique dévorant, Vlad Lénine aurait pu nourrir l’ambition d’une carrière dans la critique cinématographique tant son analyse concernant Octobre tape dans le mille. Officieux cinéaste officiel du Parti, Eisenstein n’a eu de cesse de se servir des récits issus de la mythologie imposée qu’il obtenait de traiter grâce à ce statut (Le cuirassé Potemkine, Alexandre Nevski, Ivan le Terrible) plutôt que de se mettre à leur service, et par là au service de la révolution bolchévique. Le souffle révolutionnaire est pour Eisenstein un sujet, un potentiel, mais pas franchement un credo, une flamme qui brûle en son for intérieur et transporte son âme. Les (bons) films d’un Ken Loach, par exemple, incitent autrement plus le spectateur à monter en première ligne de défense du prolétariat que ne le font les constructions grandioses d’Eisenstein.

Tant pis à l’époque pour Lénine & co., et tant mieux aujourd’hui encore pour nous, car en lieu et place de vulgaires épanchements de propagande disciplinée (et donc inintéressante, quelque soit la cause soutenue) les films d’Eisenstein tel cet Octobre sont de véritables gemmes de cinéma, dont l’éclat et la fascination qu’ils engendrent ne pâlirons jamais. La flamme qui guidait Eisenstein était le septième art, et les histoires que les officiels du Parti lui confiaient lui servaient de tremplin pour développer cet art, expérimenter des idées et des fulgurances, approfondir ses convictions formelles. Entre les mains de ce zélote du cinéma, la révolution d’octobre 1917 mue en un maxi-péplum dont la force de frappe spectaculaire et écrasante s’autoalimente, est elle-même son unique maître à penser. Ce qui importe est la démesure de chaque séquence, de chaque affrontement. L’immensité des moyens employés, des zones pour le gain desquelles on se bat, du carnage déclenché, des symboles visuels du triomphe ou de la débâcle. Eisenstein joue exclusivement sur l’idée de la masse : la révolte et le changement de régime dont il est question ne sont pas l’occasion de mettre en avant des destins individuels exceptionnels, ceux des meneurs du soulèvement, mais sont décrits comme étant l’œuvre d’un raz-de-marée humain uniforme et indivisible. Par ce côté « We are Legion », Octobre trouve un écho dans le monde actuel, avec le mouvement des Anonymous dont le film paraît décrire de manière figurée le mode opératoire des assauts virtuels.

Tant pis à l’époque pour Lénine & co., et tant mieux aujourd’hui encore pour nous, car en lieu et place de vulgaires épanchements de propagande disciplinée (et donc inintéressante, quelque soit la cause soutenue) les films d’Eisenstein tel cet Octobre sont de véritables gemmes de cinéma, dont l’éclat et la fascination qu’ils engendrent ne pâlirons jamais. La flamme qui guidait Eisenstein était le septième art, et les histoires que les officiels du Parti lui confiaient lui servaient de tremplin pour développer cet art, expérimenter des idées et des fulgurances, approfondir ses convictions formelles. Entre les mains de ce zélote du cinéma, la révolution d’octobre 1917 mue en un maxi-péplum dont la force de frappe spectaculaire et écrasante s’autoalimente, est elle-même son unique maître à penser. Ce qui importe est la démesure de chaque séquence, de chaque affrontement. L’immensité des moyens employés, des zones pour le gain desquelles on se bat, du carnage déclenché, des symboles visuels du triomphe ou de la débâcle. Eisenstein joue exclusivement sur l’idée de la masse : la révolte et le changement de régime dont il est question ne sont pas l’occasion de mettre en avant des destins individuels exceptionnels, ceux des meneurs du soulèvement, mais sont décrits comme étant l’œuvre d’un raz-de-marée humain uniforme et indivisible. Par ce côté « We are Legion », Octobre trouve un écho dans le monde actuel, avec le mouvement des Anonymous dont le film paraît décrire de manière figurée le mode opératoire des assauts virtuels.

Cette plasticité du long-métrage, qui lui permet de se détacher de son propos théorique pour exprimer d’autres choses suivant l’époque et le public, vient de la détermination d’Eisenstein à ne donner vie à aucune image réaliste. Chaque plan adopte une forme qui le soustrait à la réalité documentaire et le porte à un autre niveau de vérité, symbolique, allégorique. Pas étonnant qu’Octobre n’ait que moyennement plu aux hommes forts du moment : il ne traite pas de ce moment particulier qui a vu leur conquête et leur gloire. Il exhume de sous le tapage passager du temps présent les causes souterraines, universelles et intemporelles qui ont conduit à ce moment de rupture, mais aussi aux autres avant et après lui dans l’histoire. La vague épique terrible d’Octobre déborde largement du cadre de la révolution du même nom, elle renverse tout[1]. Le mérite n’en revient pas au seul Eisenstein ; la partition musicale d’Edmund Meisel est tout autant à porter aux nues. L’énergie, l’urgence, la grandeur et l’abnégation qui s’en dégagent sont extraordinaires, elles renversent toute objection à l’exigence de se soulever, de résister, d’agir et de triompher. C’est assurément l’une des plus fantastiques bandes-originales qu’il m’a été donné d’entendre.

Cette plasticité du long-métrage, qui lui permet de se détacher de son propos théorique pour exprimer d’autres choses suivant l’époque et le public, vient de la détermination d’Eisenstein à ne donner vie à aucune image réaliste. Chaque plan adopte une forme qui le soustrait à la réalité documentaire et le porte à un autre niveau de vérité, symbolique, allégorique. Pas étonnant qu’Octobre n’ait que moyennement plu aux hommes forts du moment : il ne traite pas de ce moment particulier qui a vu leur conquête et leur gloire. Il exhume de sous le tapage passager du temps présent les causes souterraines, universelles et intemporelles qui ont conduit à ce moment de rupture, mais aussi aux autres avant et après lui dans l’histoire. La vague épique terrible d’Octobre déborde largement du cadre de la révolution du même nom, elle renverse tout[1]. Le mérite n’en revient pas au seul Eisenstein ; la partition musicale d’Edmund Meisel est tout autant à porter aux nues. L’énergie, l’urgence, la grandeur et l’abnégation qui s’en dégagent sont extraordinaires, elles renversent toute objection à l’exigence de se soulever, de résister, d’agir et de triompher. C’est assurément l’une des plus fantastiques bandes-originales qu’il m’a été donné d’entendre.

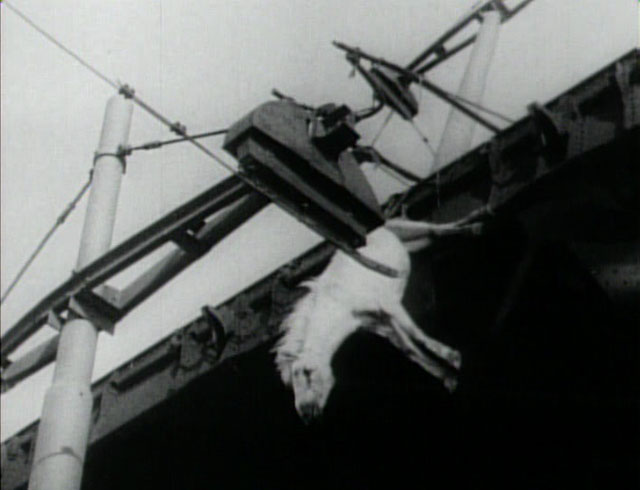

Par la permanence et l’ampleur dont elle fait preuve, elle joue en prime à merveille le rôle de contrepoint au montage élaboré par le réalisateur, qui n’est que heurts, éclats, contractions et déflagrations. Octobre est maintenu de bout en bout en équilibre instable entre ces deux forces contraires. De même qu’il se disjoint d’une couverture factuelle des événements d’octobre 1917 et lui préfère une vision allégorisée, Eisenstein rejette la technique établie du montage rationnel et met en œuvre un montage sensoriel, viscéral. Pour reprendre la formule déjà utilisée plus haut, le montage n’est pas au service des plans (comme c’est généralement le cas ; il crée alors un liant entre eux, joue le rôle de guide passif) mais l’inverse. Les plans n’ont le plus souvent plus de valeur propre, ils ne sont là que pour nourrir le montage, devenu une entité signifiante et génératrice d’émotions en soi. Si Octobre reconduit certaines des pratiques du Cuirassé Potemkine, par exemple le cheval inerte suspendu au pont levant qui sert de fil rouge / parabole à la répression barbare d’une manifestation par l’armée, il va à de multiples reprises autrement plus loin dans l’expérimentation formelle. Eisenstein compose des boucles d’images basées sur la répétition, la rupture, la réduction de la durée du plan parfois à la limite de la persistance rétinienne (d’où un effet approchant la surimpression), boucles qui ont plus à voir avec la musique techno et les créations vidéo qui l’accompagnent qu’avec l’image d’Épinal du cinéma muet. Le résultat est non seulement visionnaire – Michael Bay ne fait pas franchement autre chose, et en plus il le fait beaucoup moins bien – mais surtout efficient. Ces chocs, ces outrages dont nos sens sont la cible frappent au but, en faisant de chaque spectateur un insurgé brutalisé par l’ennemi et exalté par la foule de ses congénères. Nul besoin de 3D, le cinéma immersif à la première personne existe depuis 1928.

Par la permanence et l’ampleur dont elle fait preuve, elle joue en prime à merveille le rôle de contrepoint au montage élaboré par le réalisateur, qui n’est que heurts, éclats, contractions et déflagrations. Octobre est maintenu de bout en bout en équilibre instable entre ces deux forces contraires. De même qu’il se disjoint d’une couverture factuelle des événements d’octobre 1917 et lui préfère une vision allégorisée, Eisenstein rejette la technique établie du montage rationnel et met en œuvre un montage sensoriel, viscéral. Pour reprendre la formule déjà utilisée plus haut, le montage n’est pas au service des plans (comme c’est généralement le cas ; il crée alors un liant entre eux, joue le rôle de guide passif) mais l’inverse. Les plans n’ont le plus souvent plus de valeur propre, ils ne sont là que pour nourrir le montage, devenu une entité signifiante et génératrice d’émotions en soi. Si Octobre reconduit certaines des pratiques du Cuirassé Potemkine, par exemple le cheval inerte suspendu au pont levant qui sert de fil rouge / parabole à la répression barbare d’une manifestation par l’armée, il va à de multiples reprises autrement plus loin dans l’expérimentation formelle. Eisenstein compose des boucles d’images basées sur la répétition, la rupture, la réduction de la durée du plan parfois à la limite de la persistance rétinienne (d’où un effet approchant la surimpression), boucles qui ont plus à voir avec la musique techno et les créations vidéo qui l’accompagnent qu’avec l’image d’Épinal du cinéma muet. Le résultat est non seulement visionnaire – Michael Bay ne fait pas franchement autre chose, et en plus il le fait beaucoup moins bien – mais surtout efficient. Ces chocs, ces outrages dont nos sens sont la cible frappent au but, en faisant de chaque spectateur un insurgé brutalisé par l’ennemi et exalté par la foule de ses congénères. Nul besoin de 3D, le cinéma immersif à la première personne existe depuis 1928.

[1] partout et tout le temps, si j’ose dire