- Accueil

- Dans les salles

- Cinéastes

- Pas morts

- Vivants

- Abdellatif Kechiche

- Arnaud Desplechin

- Brian de Palma

- Christophe Honoré

- Christopher Nolan

- Clint Eastwood

- Coen brothers

- Darren Aronofsky

- David Fincher

- David Lynch

- Francis Ford Coppola

- Gaspar Noé

- James Gray

- Johnnie To

- Manoel de Oliveira

- Martin Scorsese

- Michael Mann

- Olivier Assayas

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Quentin Tarantino

- Ridley Scott

- Robert Zemeckis

- Roman Polanski

- Steven Spielberg

- Tim Burton

- USA

- France

- Et ailleurs...

- Genre !

- A la maison

- Mais aussi

- RSS >>

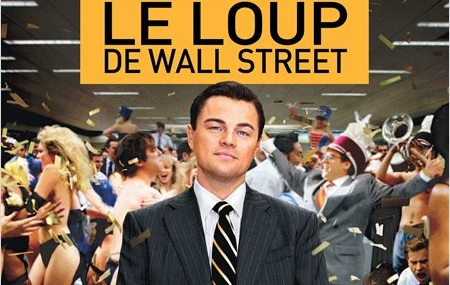

- Le loup de Wall Street, de Martin Scorsese (USA, 2013)

Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

À l’UGC Normandie, en projection de presse

Quand ?

Début décembre

Avec qui ?

Seul

Et alors ?

Après la pause européenne et cinéphile que fut le délicieux Hugo Cabret, Martin Scorsese retourne de l’autre côté de l’Atlantique, où il retrouve son nouvel acteur fétiche et ses idées noires quant à l’état actuel de son pays natal. L’Amérique qui sert de décor au Loup de Wall Street est la même piste de cirque que dans Les infiltrés. Il s’y joue une parodie grotesque et brutale d’elle-même, à l’innocence définitivement perdue et supplantée par la seule obsession de « make more money » (présente dans les deux films). Il y a quelque chose de pourri au royaume des États-Unis, depuis qu’il a été dévasté par le traumatisme décrit dans Shutter Island. Dans cette trilogie qui ne dit pas son nom Leonardo DiCaprio incarne la victime expiatoire symbolique. C’est à lui que revenait le soin, à la fin de Shutter Island, d’énoncer la sentence funeste : dans ce monde moderne, « is it better to live as a monster or die as a good man ? ». Ses personnages dans Les infiltrés et aujourd’hui Le loup de Wall Street sont les explorations de chacune de ces deux voies. Billy Costigan dans Les infiltrés « dies as a good man » ; Jordan Belfort dans Le loup de Wall Street « lives as a monster ».

Afin de ne pas être dévoré comme ses prédécesseurs, ce nouvel avatar de DiCaprio qu’est Jordan prend le parti de se déshumaniser pour devenir bourreau plutôt que proie. Dénué de toute forme de conscience ou de morale, soit de toute caractéristique intérieure synonyme d’humanité, Jordan est la progéniture de la seule finance. Cette dernière est le cadre unique dans lequel on le verra évoluer au cours du film. Quand Le loup de Wall Street commence son héros a la vingtaine, et fait son entrée dans la vie active avec son diplôme tout juste en poche. Mais pour lui, le mythe américain de se construire seul et sans héritage n’est pas une chimère à poursuivre mais un acquis certain – dès son premier jour de travail, on promet à Jordan une fortune garantie. Effectivement il se remettra sans heurt du krach du Lundi Noir de 1987, puis suivra à la lettre le mode opératoire de cette finance devenue toute puissante et inarrêtable, qui mène la danse dans le cirque et en empoche tous les bénéfices. Jordan choisit et assume de faire partie des parasites du système, sans aspiration à produire quoi que ce soit de concret, qui serve aux gens ; et vivant au contraire de commissions sonnantes et trébuchantes prélevées sur des promesses de profits éternellement virtuels.

Afin de ne pas être dévoré comme ses prédécesseurs, ce nouvel avatar de DiCaprio qu’est Jordan prend le parti de se déshumaniser pour devenir bourreau plutôt que proie. Dénué de toute forme de conscience ou de morale, soit de toute caractéristique intérieure synonyme d’humanité, Jordan est la progéniture de la seule finance. Cette dernière est le cadre unique dans lequel on le verra évoluer au cours du film. Quand Le loup de Wall Street commence son héros a la vingtaine, et fait son entrée dans la vie active avec son diplôme tout juste en poche. Mais pour lui, le mythe américain de se construire seul et sans héritage n’est pas une chimère à poursuivre mais un acquis certain – dès son premier jour de travail, on promet à Jordan une fortune garantie. Effectivement il se remettra sans heurt du krach du Lundi Noir de 1987, puis suivra à la lettre le mode opératoire de cette finance devenue toute puissante et inarrêtable, qui mène la danse dans le cirque et en empoche tous les bénéfices. Jordan choisit et assume de faire partie des parasites du système, sans aspiration à produire quoi que ce soit de concret, qui serve aux gens ; et vivant au contraire de commissions sonnantes et trébuchantes prélevées sur des promesses de profits éternellement virtuels.

Par la grâce de cette martingale Jordan ne chutera jamais, y compris quand cette fois, c’est sûr, en tant que spectateur on mettrait sa main à couper que l’heure du contrecoup est arrivée. Mais non, il est devenu trop puissant et trop riche pour cela – too big to fail, tel les banques. Jordan est comme un enfant qui relance sans cesse le jeu qu’il est en train de pratiquer, trouvant toujours un dérivatif ou une nouvelle règle du jeu afin de reprendre la main, de repartir pour un tour de plus en continuant à nier l’existence du monde réel. En réalité, Jordan est un enfant dans presque tous les domaines de sa vie, y compris en dehors de son activité de trader. Son manque d’une figure maternelle protectrice est criant, et il manifeste une totale incapacité à développer une sexualité adulte (il jouit comme un puceau, soupire « Mommy… » devant le sexe ouvert de sa femme), ainsi qu’un refus colérique que quiconque se mette en travers de son caprice de devenir « master of the universe ». Mais pour être sûr de réussir cet enfant s’est blindé avec une armure de cynisme intégral, à laquelle Scorsese répond du tac au tac par une mise en scène elle-même farouchement acide et grinçante, qui ne fait pas de sentiments et pas de quartiers.

Par la grâce de cette martingale Jordan ne chutera jamais, y compris quand cette fois, c’est sûr, en tant que spectateur on mettrait sa main à couper que l’heure du contrecoup est arrivée. Mais non, il est devenu trop puissant et trop riche pour cela – too big to fail, tel les banques. Jordan est comme un enfant qui relance sans cesse le jeu qu’il est en train de pratiquer, trouvant toujours un dérivatif ou une nouvelle règle du jeu afin de reprendre la main, de repartir pour un tour de plus en continuant à nier l’existence du monde réel. En réalité, Jordan est un enfant dans presque tous les domaines de sa vie, y compris en dehors de son activité de trader. Son manque d’une figure maternelle protectrice est criant, et il manifeste une totale incapacité à développer une sexualité adulte (il jouit comme un puceau, soupire « Mommy… » devant le sexe ouvert de sa femme), ainsi qu’un refus colérique que quiconque se mette en travers de son caprice de devenir « master of the universe ». Mais pour être sûr de réussir cet enfant s’est blindé avec une armure de cynisme intégral, à laquelle Scorsese répond du tac au tac par une mise en scène elle-même farouchement acide et grinçante, qui ne fait pas de sentiments et pas de quartiers.

À chaque offensive de Jordan Belfort et de sa bande de malfaiteurs sans scrupules, Scorsese réplique par une contre-attaque lancée sur le même front et retournant contre eux les armes qu’ils emploient. Ils tentent de faire passer leurs combines pour les fondations d’un monde meilleur pour tous, y compris et surtout les crédules qu’ils cherchent à arnaquer ? Plutôt que de le dénoncer le cinéaste reprend à son compte ce brouillage entre la réalité et la publicité, qui lui inspire de jubilatoires éclairs de génie (l’ouverture et l’épilogue du récit) et lui sert de levier pour infliger à Jordan l’unique K-O. jamais subi par ce dernier – son arrestation au milieu du tournage d’un publireportage. Ces truands finissent par amasser tant de millions qu’ils ne savent plus quoi en faire ? Scorsese a l’idée lumineuse d’illustrer concrètement cette expression, et ce faisant de matérialiser le profond ridicule de la situation, en montrant frontalement à l’écran des maisons où les liasses de billets s’empilent tellement qu’elles semblent envahir les lieux, comme une moisissure que rien ne pourrait empêcher de recouvrir les murs, les sols, les lits. Enfin, Jordan & co. préfèrent rester dans leur état de puérilité plutôt que de passer le stade de la puberté ? Scorsese transforme leur immaturité en pure stupidité, ce qui donne toute leur place aux a priori improbables Jonah Hill et Jean Dujardin dans cette histoire de gangsters en col blanc. L’un et l’autre retrouvent dans Le loup de Wall Street des rôles de bouffons comme à leurs débuts, qui les voient exceller et ainsi renforcer la violence des coups portés par le film à ses personnages.

À chaque offensive de Jordan Belfort et de sa bande de malfaiteurs sans scrupules, Scorsese réplique par une contre-attaque lancée sur le même front et retournant contre eux les armes qu’ils emploient. Ils tentent de faire passer leurs combines pour les fondations d’un monde meilleur pour tous, y compris et surtout les crédules qu’ils cherchent à arnaquer ? Plutôt que de le dénoncer le cinéaste reprend à son compte ce brouillage entre la réalité et la publicité, qui lui inspire de jubilatoires éclairs de génie (l’ouverture et l’épilogue du récit) et lui sert de levier pour infliger à Jordan l’unique K-O. jamais subi par ce dernier – son arrestation au milieu du tournage d’un publireportage. Ces truands finissent par amasser tant de millions qu’ils ne savent plus quoi en faire ? Scorsese a l’idée lumineuse d’illustrer concrètement cette expression, et ce faisant de matérialiser le profond ridicule de la situation, en montrant frontalement à l’écran des maisons où les liasses de billets s’empilent tellement qu’elles semblent envahir les lieux, comme une moisissure que rien ne pourrait empêcher de recouvrir les murs, les sols, les lits. Enfin, Jordan & co. préfèrent rester dans leur état de puérilité plutôt que de passer le stade de la puberté ? Scorsese transforme leur immaturité en pure stupidité, ce qui donne toute leur place aux a priori improbables Jonah Hill et Jean Dujardin dans cette histoire de gangsters en col blanc. L’un et l’autre retrouvent dans Le loup de Wall Street des rôles de bouffons comme à leurs débuts, qui les voient exceller et ainsi renforcer la violence des coups portés par le film à ses personnages.

Mais Hill et Dujardin ne sont pas les seuls à faire les guignols. Car Jordan, en plus d’être le chef de la meute, en est aussi le membre le plus insensé et abruti – ainsi ce moment inouï où, contre toute logique y compris celle de l’instant de survie, il change à la dernière minute son accord à un deal passé avec le FBI en refus. Les drogues sont son meilleur allié pour maintenir cet état de déni de la réalité du monde autour de lui. Jordan en fait une consommation effarante sans interruption tout au long des trois heures que dure Le loup de Wall Street (ce qui fait de celui-ci l’un des films les plus intoxiqués et débauchés qui existent), d’un rail de coke dans la raie des fesses d’une prostituée au cri du cœur qu’il pousse lorsqu’une tempête menace d’emporter son yacht géant par le fond : « I will not die sober ! ». L’abus de stupéfiants agit comme une amplificateur de la bêtise du personnage, et le transforme en un clown impayable de ridicule – quand ce n’est pas carrément en toon, sous l’effet d’une surdose de Quaaludes. La séquence en question, tornade burlesque démente et d’un mauvais goût extraordinaire, se hisse instantanément au panthéon des scènes tournées par Scorsese dans sa longue carrière. Elle constitue également l’apogée du génial numéro d’acteur de DiCaprio, qui montre ici pour la première fois sa face comique, aussi brillante que la dramatique. Lui qui a usé tant de rôles de héros tragiques pourrait bien enfin recevoir l’Oscar tant désiré pour son premier personnage grotesque et foncièrement antipathique.

Mais Hill et Dujardin ne sont pas les seuls à faire les guignols. Car Jordan, en plus d’être le chef de la meute, en est aussi le membre le plus insensé et abruti – ainsi ce moment inouï où, contre toute logique y compris celle de l’instant de survie, il change à la dernière minute son accord à un deal passé avec le FBI en refus. Les drogues sont son meilleur allié pour maintenir cet état de déni de la réalité du monde autour de lui. Jordan en fait une consommation effarante sans interruption tout au long des trois heures que dure Le loup de Wall Street (ce qui fait de celui-ci l’un des films les plus intoxiqués et débauchés qui existent), d’un rail de coke dans la raie des fesses d’une prostituée au cri du cœur qu’il pousse lorsqu’une tempête menace d’emporter son yacht géant par le fond : « I will not die sober ! ». L’abus de stupéfiants agit comme une amplificateur de la bêtise du personnage, et le transforme en un clown impayable de ridicule – quand ce n’est pas carrément en toon, sous l’effet d’une surdose de Quaaludes. La séquence en question, tornade burlesque démente et d’un mauvais goût extraordinaire, se hisse instantanément au panthéon des scènes tournées par Scorsese dans sa longue carrière. Elle constitue également l’apogée du génial numéro d’acteur de DiCaprio, qui montre ici pour la première fois sa face comique, aussi brillante que la dramatique. Lui qui a usé tant de rôles de héros tragiques pourrait bien enfin recevoir l’Oscar tant désiré pour son premier personnage grotesque et foncièrement antipathique.

Certes, mais loin d’être d’accord avec toutes ces assertions.

Des mômes, des joueurs,mais pas des malfaiteurs. Profitons d’un système FOU puisqu’il est là…… et alors? si ce n’est pas nous, s’en sera d’autres.

Mais une vision de ces USA ou tout est possible, et pas de « bande », mais une meute soudée (les 200 employés, pas seulement 5 gugus) pour se faire su fric.

Le passage sur « Fortune » qui amplifie le phénomène au lieu de le détruire est édifiant.

Quant à la fin : il rebondit…… un numéro 2 serait presque possible… avec encore plus de gains?

Le même raisonnement permet de se défausser de sa responsabilité sur l’arme à feu que l’on emploierait pour tuer quelqu’un : cette arme à feu est là et permet de tuer, donc je ne suis pas coupable de m’en être servi à cette fin.