- Accueil

- Dans les salles

- Cinéastes

- Pas morts

- Vivants

- Abdellatif Kechiche

- Arnaud Desplechin

- Brian de Palma

- Christophe Honoré

- Christopher Nolan

- Clint Eastwood

- Coen brothers

- Darren Aronofsky

- David Fincher

- David Lynch

- Francis Ford Coppola

- Gaspar Noé

- James Gray

- Johnnie To

- Manoel de Oliveira

- Martin Scorsese

- Michael Mann

- Olivier Assayas

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Quentin Tarantino

- Ridley Scott

- Robert Zemeckis

- Roman Polanski

- Steven Spielberg

- Tim Burton

- USA

- France

- Et ailleurs...

- Genre !

- A la maison

- Mais aussi

- RSS >>

- Journey, le jeu qui se rêve en film

Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

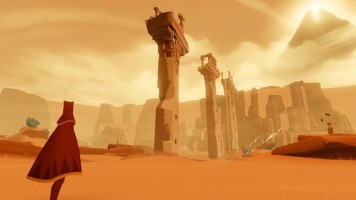

Disponible depuis quelques semaines sur la Playstation 3, Journey s’obtient en téléchargement et non sur support physique, à 13 € plutôt que quelque part entre 60 et 70, et se finit en deux heures sans forcer, loin du minimum syndical de la dizaine d’heures de challenge. Il faut dire qu’avec ses 591 Mo tout mouillé, le jeu tiendrait sur un CD quand les blockbusters qui s’écharpent sur la console remplissent à ras bord leurs Blu-Ray de compétition. Et pourtant, Journey fait bel et bien l’événement. Parce qu’il présente précisément une alternative radicale, et suffisamment viable pour pouvoir faire école, aux canons génériques du jeu vidéo. Ce qui ne veut pas dire qu’il rend ceux-ci obsolètes, évidemment, de même que les inventions récurrentes du cinéma indépendant n’empêchent pas les divertissements poids lourds moins hardis de subsister et de prospérer.

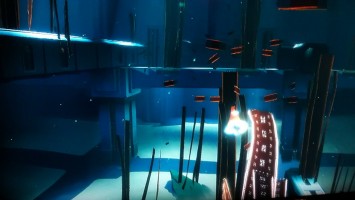

Journey ne se repose pas sur les fondamentaux du jeu vidéo que sont la maîtrise du gameplay, la difficulté croissante, et de plus en plus le scénario qui se dévoile à mesure de la progression du joueur. Sa lignée est celle d’un genre ingrat, méprisé par les autres, le film interactif. Une lubie presque aussi vieille que le jeu vidéo à scénario un tant soit peu étoffé, et dont l’évidence sur le papier (scénario + images mouvantes = film) est proportionnelle à la désillusion ressentie une fois la manette entre les mains du joueur. Ces dernières années, le film interactif est parvenu à s’acheter enfin une certaine honorabilité grâce aux évolutions technologiques (la motion capture, entre autres choses), qui tendent à gommer presque complètement la frontière visuelle entre ce que peut exhiber un jeu et un véritable film d’animation. Mais même dans des réussites telles que Heavy rain ou L.A. Noire des scories demeurent à d’autres niveaux – rigidité dans le gameplay, peu engageant, récit étiré sur plus d’heures qu’il n’en faut avec de sérieux trous d’air. Journey y échappe car il tranche dans le vif, ne cherchant pas à accoler jeu et film mais introduisant de force les codes du second dans l’organisme du premier. Ainsi on n’a plus affaire à un corps siamois, mais à un sujet unique.

Journey ne se repose pas sur les fondamentaux du jeu vidéo que sont la maîtrise du gameplay, la difficulté croissante, et de plus en plus le scénario qui se dévoile à mesure de la progression du joueur. Sa lignée est celle d’un genre ingrat, méprisé par les autres, le film interactif. Une lubie presque aussi vieille que le jeu vidéo à scénario un tant soit peu étoffé, et dont l’évidence sur le papier (scénario + images mouvantes = film) est proportionnelle à la désillusion ressentie une fois la manette entre les mains du joueur. Ces dernières années, le film interactif est parvenu à s’acheter enfin une certaine honorabilité grâce aux évolutions technologiques (la motion capture, entre autres choses), qui tendent à gommer presque complètement la frontière visuelle entre ce que peut exhiber un jeu et un véritable film d’animation. Mais même dans des réussites telles que Heavy rain ou L.A. Noire des scories demeurent à d’autres niveaux – rigidité dans le gameplay, peu engageant, récit étiré sur plus d’heures qu’il n’en faut avec de sérieux trous d’air. Journey y échappe car il tranche dans le vif, ne cherchant pas à accoler jeu et film mais introduisant de force les codes du second dans l’organisme du premier. Ainsi on n’a plus affaire à un corps siamois, mais à un sujet unique.

Pour cela, les auteurs du jeu se sont délestés des contraintes ludiques citées plus haut, et qui n’en sont après tout que si l’on consent à s’y plier. Journey ne dure pas plus longtemps qu’un film, et les commandes affectées à son personnage sont réduites au minimum : se déplacer, orienter la caméra, sauter. En voir le bout n’est en aucune façon un défi, l’endurance et la dextérité du joueur ne sont pour ainsi dire pas mises à l’épreuve. Il n’y a ni jauge de vie, ni sanction du game over. L’interaction instaurée par les développeurs trouve sa source ailleurs – dans la mise en scène. Un axe de plus en plus exploité par le jeu vidéo, mais en appoint du reste quand ici il est la colonne vertébrale du jeu, ce à quoi tout le reste vient se rattacher. Dans Journey la mise en scène fixe les règles au lieu de devoir suivre celles fixées par le gameplay, devenu accessoire.

Pour cela, les auteurs du jeu se sont délestés des contraintes ludiques citées plus haut, et qui n’en sont après tout que si l’on consent à s’y plier. Journey ne dure pas plus longtemps qu’un film, et les commandes affectées à son personnage sont réduites au minimum : se déplacer, orienter la caméra, sauter. En voir le bout n’est en aucune façon un défi, l’endurance et la dextérité du joueur ne sont pour ainsi dire pas mises à l’épreuve. Il n’y a ni jauge de vie, ni sanction du game over. L’interaction instaurée par les développeurs trouve sa source ailleurs – dans la mise en scène. Un axe de plus en plus exploité par le jeu vidéo, mais en appoint du reste quand ici il est la colonne vertébrale du jeu, ce à quoi tout le reste vient se rattacher. Dans Journey la mise en scène fixe les règles au lieu de devoir suivre celles fixées par le gameplay, devenu accessoire.

C’est elle qui réalise la transformation de la présence active du joueur (spécificité de base du jeu vidéo) en une expérience foncièrement engageante, émouvante. Soit de façon classique[1], mais remarquablement bien faite, dans la création visuelles des décors, des atmosphères, de leurs nuances, et de leurs variations invisibles vers quelque chose de soudain radicalement différent ; ainsi que dans l’accompagnement musical, de grande valeur. Soit en prenant plus de risques, à la manière de ce que propose le dernier niveau. Dans cette ascension d’une montagne recouverte par la neige et battue par les vents, Journey nous bouleverse parce que sa mise en scène nous prend de court. Elle nous fait ressentir de plein fouet, par l’altération des règles établies, la vulnérabilité du héros que l’on dirige, et la fragilité du lien entre lui et nous. La caméra qui l’observe, les contrôles qui le guident ne réagissent plus comme ils le devraient ; ce qui est à la fois terriblement logique au vu des circonstances imposées au personnage et angoissant au possible pour le joueur. L’audace, superbe, est payante, et l’épilogue qui s’en suit, aux faux airs de Panzer Dragoon, n’en est que plus beau lui aussi.

C’est elle qui réalise la transformation de la présence active du joueur (spécificité de base du jeu vidéo) en une expérience foncièrement engageante, émouvante. Soit de façon classique[1], mais remarquablement bien faite, dans la création visuelles des décors, des atmosphères, de leurs nuances, et de leurs variations invisibles vers quelque chose de soudain radicalement différent ; ainsi que dans l’accompagnement musical, de grande valeur. Soit en prenant plus de risques, à la manière de ce que propose le dernier niveau. Dans cette ascension d’une montagne recouverte par la neige et battue par les vents, Journey nous bouleverse parce que sa mise en scène nous prend de court. Elle nous fait ressentir de plein fouet, par l’altération des règles établies, la vulnérabilité du héros que l’on dirige, et la fragilité du lien entre lui et nous. La caméra qui l’observe, les contrôles qui le guident ne réagissent plus comme ils le devraient ; ce qui est à la fois terriblement logique au vu des circonstances imposées au personnage et angoissant au possible pour le joueur. L’audace, superbe, est payante, et l’épilogue qui s’en suit, aux faux airs de Panzer Dragoon, n’en est que plus beau lui aussi.

[1] dans un tout autre genre, celui du survival horror, Silent Hill a déjà en son temps tiré des merveilles de cette formule « gameplay minimaliste + ambiance travaillée à l’extrême »

[1] dans un tout autre genre, celui du survival horror, Silent Hill a déjà en son temps tiré des merveilles de cette formule « gameplay minimaliste + ambiance travaillée à l’extrême »