- Accueil

- Dans les salles

- Cinéastes

- Pas morts

- Vivants

- Abdellatif Kechiche

- Arnaud Desplechin

- Brian de Palma

- Christophe Honoré

- Christopher Nolan

- Clint Eastwood

- Coen brothers

- Darren Aronofsky

- David Fincher

- David Lynch

- Francis Ford Coppola

- Gaspar Noé

- James Gray

- Johnnie To

- Manoel de Oliveira

- Martin Scorsese

- Michael Mann

- Olivier Assayas

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Quentin Tarantino

- Ridley Scott

- Robert Zemeckis

- Roman Polanski

- Steven Spielberg

- Tim Burton

- USA

- France

- Et ailleurs...

- Genre !

- A la maison

- Mais aussi

- RSS >>

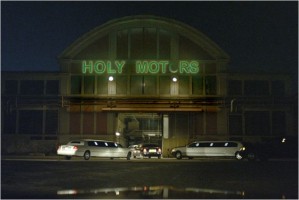

- Holy motors, de Leos Carax (France, 2012)

Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

Au Max Linder Panorama

Quand ?

Vendredi soir, à 21h30

Avec qui ?

MaBinôme

Et alors ?

Auteurs-gourous, suite. Leos Carax part avec un sérieux avantage par rapport au reste de la meute : il est aujourd’hui l’un des rares cinéastes au monde à pouvoir se prévaloir du statut d’« artiste-maudit ». Holy motors est son premier long-métrage en treize ans, depuis Pola X en 1999. Ce dernier venait déjà huit ans après le précédent, Les amants du Pont-Neuf, film-monstre dont le cuisant échec commercial causa la déchéance de Carax, ex-enfant prodige du cinéma d’auteur français à la carrière brisée net. Voilà pour le récit objectif des événements. De manière plus personnelle, Leos Carax est un complet étranger pour moi, qui suis trop jeune pour avoir vécu sa période de grâce des années 80 (Boy meets girl et Mauvais sang), qui n’ai pas vu Pola X et ai trouvé plus de défauts que de qualités aux Amants du Pont-Neuf. Je n’ai donc pas à son égard l’immense sentiment d’empathie et de vénération partagé par la quasi-totalité de la critique française. Entré dans la salle sans cet a priori hautement positif, sans amour pour cette figure romantique d’écorché vif que des forces obscures empêchent de tourner, j’en suis ressorti deux heures plus tard perplexe, et pas franchement convaincu par ce que je venais de voir.

Le corps d’Holy motors est un dispositif de film à sketchs : un comédien, Monsieur Oscar (Denis Lavant, l’acteur-fétiche de Carax), honore une succession de « rendez-vous » consistant chacun en une scène à interpréter dans un décor et surtout dans un rôle différents. Oscar va de tournage en tournage dans sa limousine-loge où il effectue lui-même ses changements de costume et de maquillage. Il ne connait aucun moment de répit – même ses nuits se déroulent sur des « plateaux », dans la peau de personnages – et travaille pour des réalisateurs et des caméras invisibles. On imagine donc que ces dernières sont omniprésentes, que rien ne leur échappe ; et dans un mouvement inverse que, puisqu’il s’est disséminé partout, le cinéma n’est plus nulle part. Voilà en substance le prêche du gourou-ermite Carax : le septième art est en phase terminale, sur le point de rendre son dernier souffle. Rengaine presque aussi vieille que le cinéma lui-même, qui a déjà le don de m’exaspérer dans l’absolu – alors lorsqu’elle est entonnée par un tel oracle… Difficile de ne pas se dire que Carax généralise son cas particulier, ses cinq films en trente ans, pour mieux s’en dédouaner et occuper la position bien plus flatteuse de martyr prophétisant la chute terminale. En prime, son requiem prend trop souvent une allure trop grossière pour ne pas se réduire à une rumination acrimonieuse et hautaine. C’est le cas dans le prologue, où Carax se met lui-même en scène en exclu du monde contemplant une salle de cinéma remplie d’un public inanimé ; puis dans la plus grande part des pensées à voix haute sur l’état de l’art, assénées comme s’il s’agissait de vérités magistrales.

Le corps d’Holy motors est un dispositif de film à sketchs : un comédien, Monsieur Oscar (Denis Lavant, l’acteur-fétiche de Carax), honore une succession de « rendez-vous » consistant chacun en une scène à interpréter dans un décor et surtout dans un rôle différents. Oscar va de tournage en tournage dans sa limousine-loge où il effectue lui-même ses changements de costume et de maquillage. Il ne connait aucun moment de répit – même ses nuits se déroulent sur des « plateaux », dans la peau de personnages – et travaille pour des réalisateurs et des caméras invisibles. On imagine donc que ces dernières sont omniprésentes, que rien ne leur échappe ; et dans un mouvement inverse que, puisqu’il s’est disséminé partout, le cinéma n’est plus nulle part. Voilà en substance le prêche du gourou-ermite Carax : le septième art est en phase terminale, sur le point de rendre son dernier souffle. Rengaine presque aussi vieille que le cinéma lui-même, qui a déjà le don de m’exaspérer dans l’absolu – alors lorsqu’elle est entonnée par un tel oracle… Difficile de ne pas se dire que Carax généralise son cas particulier, ses cinq films en trente ans, pour mieux s’en dédouaner et occuper la position bien plus flatteuse de martyr prophétisant la chute terminale. En prime, son requiem prend trop souvent une allure trop grossière pour ne pas se réduire à une rumination acrimonieuse et hautaine. C’est le cas dans le prologue, où Carax se met lui-même en scène en exclu du monde contemplant une salle de cinéma remplie d’un public inanimé ; puis dans la plus grande part des pensées à voix haute sur l’état de l’art, assénées comme s’il s’agissait de vérités magistrales.

Il y a de belles choses dans Holy motors, principalement dans l’enchaînement des premières saynètes. La divulgation des règles de l’existence d’Oscar qui s’y déroule en filigrane est enthousiasmante, et les rôles en eux-mêmes comptent parmi les plus inspirés du film – avec pour premier sommet le jubilatoire retour de Monsieur Merde, héros saboteur de la contribution de Carax au film choral Tokyo !. Premier sommet, et première désillusion : la conclusion du sketch s’échoue dans une subversion sociale de façade, dont l’on subira le retour à plusieurs reprises pour un résultat toujours aussi plat. Les chapitres suivants ne feront pas mieux. Aucun n’a été pensé pour pouvoir exister pour lui-même, indépendamment de son incorporation au récit d’ensemble. Il y a toujours un coup manqué pour venir contrebalancer les bonnes idées perçant ça et là (la scène de sexe simulée en combinaisons de motion capture, l’apparition inquiétante de Michel Piccoli), dans ce qui est finalement un jeu à somme nulle. Ne reste donc que le seul surmoi du film, son projet funèbre, pour le soutenir. C’est trop peu, car il est élaboré de manière trop hermétique et cassante. Ce que le concept de Holy motors pouvait avoir de généreux et d’onirique n’est jamais cultivé au-delà de l’introduction évoquée plus haut ; mais laissé en friche au profit de questions d’ego à résoudre. Carax n’a que faire du public de cinéma (façon « puisque vous n’avez pas voulu de moi, je ne vois pas pourquoi je voudrais de vous »), seul lui importe le cinéma lui-même, musée d’images où piocher tout et rien – la référence inutile et lourde aux Yeux sans visage – et dont les conservateurs, critiques et cinéphiles conquis d’avance, servent d’auditoire exclusif à son œuvre microcosmique.

Il y a de belles choses dans Holy motors, principalement dans l’enchaînement des premières saynètes. La divulgation des règles de l’existence d’Oscar qui s’y déroule en filigrane est enthousiasmante, et les rôles en eux-mêmes comptent parmi les plus inspirés du film – avec pour premier sommet le jubilatoire retour de Monsieur Merde, héros saboteur de la contribution de Carax au film choral Tokyo !. Premier sommet, et première désillusion : la conclusion du sketch s’échoue dans une subversion sociale de façade, dont l’on subira le retour à plusieurs reprises pour un résultat toujours aussi plat. Les chapitres suivants ne feront pas mieux. Aucun n’a été pensé pour pouvoir exister pour lui-même, indépendamment de son incorporation au récit d’ensemble. Il y a toujours un coup manqué pour venir contrebalancer les bonnes idées perçant ça et là (la scène de sexe simulée en combinaisons de motion capture, l’apparition inquiétante de Michel Piccoli), dans ce qui est finalement un jeu à somme nulle. Ne reste donc que le seul surmoi du film, son projet funèbre, pour le soutenir. C’est trop peu, car il est élaboré de manière trop hermétique et cassante. Ce que le concept de Holy motors pouvait avoir de généreux et d’onirique n’est jamais cultivé au-delà de l’introduction évoquée plus haut ; mais laissé en friche au profit de questions d’ego à résoudre. Carax n’a que faire du public de cinéma (façon « puisque vous n’avez pas voulu de moi, je ne vois pas pourquoi je voudrais de vous »), seul lui importe le cinéma lui-même, musée d’images où piocher tout et rien – la référence inutile et lourde aux Yeux sans visage – et dont les conservateurs, critiques et cinéphiles conquis d’avance, servent d’auditoire exclusif à son œuvre microcosmique.