- Accueil

- Dans les salles

- Cinéastes

- Pas morts

- Vivants

- Abdellatif Kechiche

- Arnaud Desplechin

- Brian de Palma

- Christophe Honoré

- Christopher Nolan

- Clint Eastwood

- Coen brothers

- Darren Aronofsky

- David Fincher

- David Lynch

- Francis Ford Coppola

- Gaspar Noé

- James Gray

- Johnnie To

- Manoel de Oliveira

- Martin Scorsese

- Michael Mann

- Olivier Assayas

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Quentin Tarantino

- Ridley Scott

- Robert Zemeckis

- Roman Polanski

- Steven Spielberg

- Tim Burton

- USA

- France

- Et ailleurs...

- Genre !

- A la maison

- Mais aussi

- RSS >>

- La dernière maison sur la gauche : de Bergman aux réactionnaires américains

Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

Où ?

A l’UGC Orient-Express pour le remake de La dernière maison sur la gauche ; à la maison, en DVD zone 2 collector Wild Side pour l’original de Wes Craven, et en DVD zone 1

Criterion pour La source, d’Ingmar Bergman

Quand ?

Sur une dizaine de jours, du mardi de la semaine dernière à ce week-end

Avec qui ?

Avec mon frère et sa copine mystère, complètement par hasard, pour le remake ; seul pour les deux autres films

Et alors ?

Je m’étais déjà fait avoir il y a quelques années avec le remake de La colline a des yeux, classique gore et subversif de Wes Craven saccagé par un studio hollywoodien avec la

complicité passive d’un réalisateur (le pourtant talentueux Alexandre

Aja) pour en faire une bouse neocon sans vergogne. Et voilà que je suis retombé dans le piège pour La dernière maison sur la gauche, à propos duquel aucune des

critiques que j’avais pu consulter avant de me déplacer n’avait cru bon de signaler la totale négation des bases constitutives de l’original. Réalisé par l’inconnu Dennis Iliadis, dont c’est le

deuxième film et le premier à Hollywood, ce remake ne révèle pas sa vraie nature dès l’exposition des personnages comme La colline…. Pendant plus d’une heure, il semble même en

bonne voie pour aboutir à une réussite mineure mais honnête dans son genre. Une mise en scène efficace et qui ne tombe pas dans les effets faciles et une utilisation habile des situations

géographique aussi bien que sociale des personnages permettent au film de progresser sans accroc dans son récit cousu autour du thème de la malchance : une mauvaise rencontre (deux adolescentes

croyant trouver de l’herbe et tombant nez-à-nez avec une famille de criminels fugitifs), une tentative de fuite qui échoue au dernier moment et se fait sanctionner par un meurtre et par un viol ;

et enfin, dans un retournement du destin particulièrement ironique, le refuge trouvé par les meurtriers après leurs atrocités dans la maison… des parents d’une des victimes, qui ne sont du coup

pas très chauds pour donner leur meilleur en matière d’hospitalité.

Dans les moments les plus anodins (les déambulations initiales des filles dans leur petite ville de campagne) comme les plus horribles – le viol -, Iliadis conserve en permanence une neutralité

quasiment documentaire en face du fait divers dont il suit le déroulement. Au cours de cette première moitié, il met ainsi en scène une histoire tristement anecdotique, une succession presque

banale de décisions impulsives et d’erreurs. Le film donne une humanité équivalente aux individus des deux camps, grâce entre autres à un casting très judicieux. La blonde Sara Paxton et la brune

Martha McIsaac (vue dans Supergrave) forment un

beau duo d’héroïnes résolues et rendant coup pour coup, face à qui Garret Dillahunt (Deadwood, Les 4400), Spencer Treat Clark – qui a bien grandi depuis

Incassable – & co sont plus « pathetic » qu’autre chose, pour reprendre l’expression d’une de leurs victimes. Lorsqu’ils en arrivent à commettre

l’irréparable, c’est plus un sentiment de tristesse et de gâchis que nous transmet Iliadis par caméra interposée.

De la même manière que le récent The chaser,

La dernière maison sur la gauche déraille complètement lorsque vient l’heure du règlement de comptes. Le renversement des rôles entre bourreaux et proies et l’explosion de

violence grotesque, car maladroite, qui en découle n’ouvrent nullement sur l’ambiguïté morale attendue, mais sur son contraire – la satisfaction de réaffirmer vigoureusement la prétendue validité

d’un ordre du monde arbitraire et binaire. Les parents dont la fille a été violée sont intégrés à la société, ils en sont même des représentants éminents et des symboles de succès : leur usage de

la violence la plus brutale et mise au service d’une « justice » individuelle est donc légitimé. A l’opposé, les méchants du début sont des outsiders, des marginaux inutiles,

non rentables ; il n’y a aucun remords à avoir à s’en débarrasser. La « blague » sur laquelle se conclut le film enfonce encore un peu plus le clou de cette logique révoltante, et nous

fait souffrir presque autant que sa victime.

Pour bien comprendre l’étendue du désastre moral et social que constitue ce remake, il est nécessaire de (re)visionner le film original signé par Wes Craven en 1972. Lequel est un des sommets de

ce que l’Amérique des années 70 a pu engendrer comme longs-métrages intelligent, novateurs, progressistes et impertinents. La dernière maison sur la gauche, le vrai, est à la

pointe sur tous ces aspects autant dans son résultat à l’écran que dans sa genèse, absolument inimaginable de nos jours. Alors simple chauffeur de taxi après s’être fait viré de son emploi dans

la post-production, Wes Craven parvint à obtenir de la part de financiers peu regardants 90 000 dollars pour écrire et réaliser un film mi-porno mi-gore interprété par des amis inconnus ;

tourné dans la maison de la mère de son producteur et complice Sean Cunningham et dans le bois derrière cette maison ; et dont l’argument recycle celui d’un film de… Ingmar Bergman

(La source, voir plus loin), transposé du Moyen-âge scandinave aux USA écartelés entre la guerre du Vietnam et le mouvement hippie. Comme ils en parlent eux-mêmes très bien et

avec beaucoup de franchise dans leur commentaire audio et dans l’excellent documentaire présenté en bonus (les autres suppléments sont plus anodins), Craven et Cunningham n’avaient à l’époque

pour tout bagage que quelques rudiments de technique cinématographique et leur emballement juvénile à foncer tête baissée dans l’armature des conventions et méthodes alors en vigueur. Ce mélange

d’inexpérience et de totale confiance en soi est la combinaison idéale pour un brûlot dérangeant tel que La dernière maison sur la gauche aspire, et parvient, à être. Le film

dégage de la sorte une énergie brute, jamais bridée, qui nous secoue en profondeur en refusant de se conformer au tacite pacte de « non-agression » existant entre un long-métrage et son

public.

Le budget famélique et les conditions précaires de tournage forcent ainsi Craven à se concentrer sur l’essentiel de son récit, lequel est régulièrement accéléré par des ellipses sèches qui

étaient sûrement autant subies que volontaires – le kidnapping des deux héroïnes, la découverte par les parents de l’une d’entre elles du corps de leur fille. Il n’y a quasiment pas de

construction scénaristique dans La dernière maison sur la gauche, à l’exception de la présentation inaugurale des enjeux, qui est expédiée au plus pressé. Les seules parenthèses

intégrées entre les longues et persistantes scènes de violence sauvage (les préparatifs par les parents de l’anniversaire de leur fille pendant que celle-ci est séquestrée, le périple des deux

flics pour parvenir jusqu’à la maison des parents – trop tard, bien sûr) sont traitées avec une ironie caustique impitoyable, et par là-même géniale. Il est difficile de mieux souligner l’inanité

de ces tentatives de vie normale, bien à l’abri de la barbarie, qu’en les traitant sous cette forme de sitcom risible, car irréaliste et surlignée par une musique exagérément enjouée.

Les éruptions de violence tirent leur force d’une autre anormalité du film, qui

touche cette fois à sa mise en scène. Leur force, mais aussi leur soutenabilité : c’est l’évidence des effets spéciaux fauchés – boyaux, fausse main tranchée… – ou inexistants (les coupes

remplaçant opportunément les impacts d’armes blanches ou de tronçonneuse), et du surjeu d’acteurs inégaux qui érige une barrière nette entre La dernière maison sur la gauche et le

snuff movie, ce genre de films où selon la légende des personnes seraient tuées pour de vrai devant la caméra. La frontière factuelle entre fiction et réalité étant clairement attestée,

La dernière maison sur la gauche peut dès lors attaquer frontalement une autre limite, hypocrite et morale : la problématique de la satisfaction, voire du plaisir pris à

regarder se dérouler à l’écran une violence maîtrisée (en faisant l’impasse sur l’agonie des victimes) et légitimée, en définissant de manière explicite un camp du Bien à qui l’on donne carte

blanche pour se débarrasser – pour nous débarrasser – du camp du Mal. Au passage, c’est là exactement ce que nous vend le remake de 2009 dans sa deuxième partie.

La direction adoptée par Craven pour démonter cette construction trafiquée d’une violence acceptable consiste à tourner son film comme un reportage de guerre, avec pour inspiration directe les

images traumatisantes du Vietnam. Là encore, le manque de moyens permet au film de coller au style documentaire, peut-être même au-delà de ce que le réalisateur imaginait : image granuleuse,

lumière naturelle, longues prises en caméra à l’épaule. Mais le fictif La dernière maison sur la gauche est bien plus traumatisant qu’un reportage de guerre sur des faits

réels ; car il sort ces faits de leur cadre de diffusion habituel – et en cela rassurant, atténuateur – pour les implanter dans un récit autrement plus proche de nous sur bien des points.

Proximité des lieux : une maison de vacances, un bois tout ce qu’il y a de plus banal. Proximité aussi des protagonistes de l’intrigue, qui ne démarrent avec aucun attribut les différenciant

expressément de vous et moi. La dernière maison sur la gauche banalise radicalement l’occurrence de la violence la plus insoutenable, et rend aléatoire les moments où elle va se

déclencher et les personnes qui vont en être porteuses – les assassins du début devenant les victimes de la furie des parents. L’exagération théâtrale mise par les acteurs achève de rendre le

film si perturbant et glaçant. Notre certitude préétablie de spectateur que ce que nous voyons est du jeu contrôlé et non pas le témoignage non filtré d’émotions, de pulsions réellement vécues

par les acteurs est largement mise à mal ; et le documentaire attaché au film confirme que ce malaise repose sur des bases légitimes. Lâchés sans contrôle par le novice Craven, les comédiens

poussent en effet au paroxysme le comportement de tueur ou de victime, selon les scènes, de leurs personnages ; faisant de La dernière maison sur la gauche plus qu’un film

classique, une expérience comportementale tout juste maîtrisée et terriblement pertinente.

Voir ce film et son remake à peu de temps d’intervalle met en lumière toutes les trahisons scénaristiques opérées par la nouvelle version. Au biais de légères inflexions, celles-ci vont toutes

dans le sens d’une réécriture bien-pensante de l’histoire, du destin du plus jeune membre du gang (qui ne retourne plus son pistolet vers lui-même, mais s’en sert pour aider la vengeance des

parents et gagner au final sa place dans le camp des « honnêtes gens ») à celui de la fille victime du viol, qui au lieu de décéder survit à ses blessures – seule son amie, qui l’avait menée

hors du droit chemin, laisse donc sa peau dans l’affaire. Le changement le plus méprisable tient en la suppression de la courte intervention des policiers à la fin du film original de Craven -

l’un qui crie en gros plan « For God sake,don’t ! » au moment où le père achève le meneur de la bande, l’autre qui s’approche de lui en prenant autant de précautions qu’on

le ferait pour un serial-killer, pour lui retirer la tronçonneuse des mains. Cela tient en quelques secondes, et en deux plans. Mais le sens du film en est bien évidemment radicalement chamboulé,

avec ce surgissement soudain de la réalité et de la civilisation face aux agissements barbares des parents.

Le long-métrage d’Ingmar Bergman à l’origine de cette chaîne d’œuvres, La source, date de onze ans avant La dernière maison sur la gauche de Craven. Cet espacement

d’une décennie suffit à rendre le film du cinéaste suédois plus proche de l’univers de la ballade datant du… 13è siècle où il a trouvé son argument, que du monde qui sera celui dans lequel

lui-même et ses contemporains – dont Craven – évolueront en 1972. Les deux forces contraires et également renversantes que furent dans les années soixante la démocratisation de la télévision et

la libération des mœurs n’avaient pas encore bouleversé de fond en comble la société. En aparté, La source marque d’ailleurs la fin d’une époque pour Bergman, puisqu’il s’agit de

son dernier long-métrage situé à une autre époque. Preuve que le cinéaste aura en permanence su suivre les évolutions de son temps (comme il l’a montré jusqu’à la fin, en tournant Saraband en numérique).

La source est autant en phase avec son temps que La dernière maison sur la gauche. Ce dernier montre tout de la chair de ses personnages, qu’elle soit excitante ou

tailladée, et dit tout de leurs perversions (sexe, drogue, violence). Craven pousse ainsi à l’extrême le processus de mutation d’une société avide de spectaculaire, de sensations plus que de

réflexions ; tandis que tout ce qui a trait à l’esprit, au sens des choses, à leur justification se voit effacé, délaissé. Dans La source, au contraire, les événements-clés du

récit (le viol, le meurtre en guise de représailles) ne sont que des instants ponctuels, brefs, appartenant à un enchaînement beaucoup plus ample de réflexions préalables et postérieures. Chez

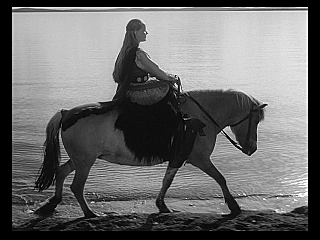

Bergman, avant le viol comme avant le meurtre, on trouve ainsi deux longues séquences préparatoires qui concentrent en définitive toute l’importance et la signification de l’acte, bien plus que

l’acte lui-même : avant le viol, c’est la préparation du trajet à travers la forêt, en direction de l’église, de la jeune et belle vierge Ingeri par ses parents (sa robe splendide, son cheval,

son panier-repas…) ; avant le meurtre, c’est une autre préparation tout aussi méticuleuse mais cette fois-ci silencieuse, visant à s’assurer de ne laisser aucune chance aux assassins ayant

trouvé refuge dans la ferme.

La dernière maison sur la gauche version 2009 délivre un message moral (profondément conservateur) ; celui imaginé par Craven présentait au contraire un monde tout ce qu’il y a de

plus amoral, dans lequel tuer quelqu’un ne fait jaillir que du sang et des tripes mais aucun sens, quelque soit l’acharnement que l’on y met. La source ne fouille pas

dans les chairs mais dans les âmes, tiraillées entre les alternatives morale et immorale. L’action du film est pour ce faire volontairement située à l’époque où la Suède était le siège

d’une rivalité entre le christianisme en plein essor, prêchant humilité devant Dieu et déni des pulsions humaines, auquel se rattachent les « élites » comme les parents de Ingeri ; et

le paganisme ancré depuis des siècles dans la culture du peuple, fait d’adoration d’idoles et d’acceptation tacite du mal dont est capable l’homme, qui sert de guide aux individus

« inférieurs » – Karen, la servante des parents de Ingeri, ou bien sûr les violeurs. Le schématisme de La source n’a rien d’une restriction, car la thèse du film

consiste précisément à montrer comment ces deux extrêmes théoriques sont aussi inatteignables l’un que l’autre par l’être humain, ce mélange inextricable de bonté et de malveillance, de grands

desseins et de basses pulsions, de malignité et d’attendrissement.

Sur la base de sa trame simpliste, et en s’attardant comme je l’ai dit sur les à-côtés de l’intrigue, Bergman donne à voir toute une série de situations qui rendent caduque une lecture morale

simpliste des comportements de chacun. La jeune Ingeri, élevée dans un environnement à l’écart du danger et selon des principes justes et droits, n’en utilise pas moins ses charmes et son

intelligence à des fins de séduction et d’impunité ; Karen bien que mauvaise et impure au premier coup d’œil, est à la fois attirée et sincèrement dégoûtée par les interprétations trop pures

d’une philosophie faite de paganisme et de laisser-faire ; les violeurs eux-mêmes laissent paraître un sentiment de malaise pendant qu’ils commettent leur crime, et d’hébétude après coup. Ce

dernier point rend l’ensemble de la séquence en question perturbant non plus seulement dans l’opposition entre les assaillants et leur victime, comme c’est le cas dans une lecture immédiate du

viol ; mais dans son ensemble, comme représentation d’un acte inconcevable, incohérent, dans lequel tous sont à plaindre. Enfin, la seule séquence ne montrant aucun dialogue, aucune

différence de discernement entre les parents de Ingeri, c’est-à-dire celle où ils sont montrés comme étant le plus unis et complices est celle de la préparation de leur vengeance – le seul

passage du film où ils s’écartent de leur religion chrétienne.

Devant les agissements de ses personnages, Bergman ne cherche pas à se montrer supérieur. Il n’use pas de la caméra pour juger mais pour observer, et transmettre un ressenti émotionnel direct en

réponse à ce qu’il voit avec nous. Il se comporte plus comme un spectateur assis à côté de nous et nous glissant de temps en temps à l’oreille ses impressions, que comme un réalisateur qui

fournirait clé en main au spectateur une leçon de morale dont les protagonistes du film seraient les pions. Il y a en permanence une distance entre l’œil de Bergman / du spectateur et les

personnages, distance qui n’a rien de méprisant ou de suspicieux mais qui s’apparente à l’attitude de quelqu’un qui retient son souffle, qui regarde en pressentant le drame. La séquence du viol

et de ses suites, principalement vue de derrière des branches d’arbres – soit le point de vue de Karen, aussi paralysée que nous face à ce qu’elle voit -, est un brillant exemple de cette

capacité à mettre la mise en scène au service d’une idée, d’une résolution. (Un autre exemple est le plan de loin, et de dos, du père de Ingeri pendant sa supplique finale envers Dieu).

Ce récit sur l’humanité, sa fragilité, sa faiblesse, nous est présenté par Bergman sous la forme d’un conte, via l’insertion répétée de symboles qui apportent autant à la signification du récit

qu’à sa progression et font de La source un film aux multiples degrés de lecture. Cela commence dès le plan d’ouverture, qui montre Karen attiser les flammes d’un foyer de cuisine

qui embrase soudainement l’écran, et donne d’emblée une image ambiguë, dangereuse de ce personnage moralement à mi-chemin entre le Mal du paganisme et le Bien du christianisme. Bien d’autres

allégories parsèment La source – la grenouille cachée dans le pain, les cierges foulés aux pieds par les violeurs après leur crime… – ; en faire la liste exhaustive prendrait

encore beaucoup de pages, mais il en est un en particulier sur lequel il faut s’étendre : le miracle qui clôt le récit. Bergman met en place dans La source un cheminement

comparable à celui du Ordet de Dreyer, un

long-métrage avec lequel il possède beaucoup de similarités – même mise en scène épurée et très expressive, même situation temporelle et théologique. Sur ce dernier point, Bergman et Dreyer

développent tout au long de leurs films respectifs une même inquiétude quant à l’absence de Dieu dans la vie des hommes, malgré les prières et les abus, les convictions et les doutes de ces

derniers. Cette absence semble dans les deux cas indubitable, avant d’être écartée in extremis par la présentation d’un pur miracle, qui ne peut qu’être le fait d’une entité divine à

l’écoute – et d’un réalisateur se décidant finalement à prendre position, à dire quelque chose au spectateur plutôt que simplement cheminer en sa compagnie. Ce miracle prend chez le danois comme

chez le suédois la forme d’une résurrection ; celle représentée par Bergman est cependant moins explicite. Elle est aussi plus poétique, en charriant à travers l’image métaphorique de la source

l’idée du commencement d’un nouveau cycle, d’une nouvelle espérance.

(Nouvelle espérance chez Bergman, nihilisme chez Craven, maintien réactionnaire de l’ordre établi chez Iliadis : sur la base d’une même histoire, trois points de vue aux antipodes les uns des

autres. C’est le cinéma qui sort grand vainqueur.)

Vu sur un DVD zone 1 Criterion, La source (The virgin spring en anglais) y est accompagné de quelques excellents suppléments. L’introduction du réalisateur Ang Lee, sur la force intemporelle du film, et les interviews des deux

actrices Gunnel Lindblom (Ingeri) et Birgitta Pettersson (Karen), qui évoquent principalement les conditions du tournage (l’été, comme une parenthèse légère entre deux lourdes saisons de théâtre,

et dans une ambiance très complice) en font partie ; mais le clou de cette édition, le bonus immanquable, est l’enregistrement audio d’une intervention de Bergman à l’American Film

Institute, dans les années 1970. Quarante minutes durant, le cinéaste y devise en toute décontraction et en détaillant longuement sa pensée sur des sujets nombreux et variés. La relation avec les

comédiens, des collaborateurs artistiques plus que des moyens de concrétiser une vision ; le travail de mise en place des plans en accord avec le chef opérateur ; la difficulté physique

du travail cinématographique, beaucoup moins plaisant et fluide à ses yeux que la manière dont les choses se déroulent au théâtre (Bergman en arrive à dire que le cinéma est un «

abnormal process ») ; les débuts erratiques de sa carrière, et sa chance d’avoir toujours trouvé des gens prêts à lui confier un peu d’argent ; et enfin, le plus passionnant, sa

conception de l’œuvre film comme un rêve, tant dans sa fabrication (par exemple, le réalisateur peut y condenser ou dilater le temps à sa guise) que dans son visionnage, dans une salle obscure,

sans interruption ni stimulus extérieur parasite. Il y a mille choses à retenir de ces paroles du cinéaste suédois, mais s’il ne fallait en garder qu’une seule, ce serait que le cinéma induit une

« big responsability » à l’égard du spectateur : il faut avoir quelque chose à lui dire.